Una de las costumbres de la jerarquía católica siempre ha sido la de resaltar los epistolarios como un hábito apostólico para orientar y exhortar a los fieles al recto seguimiento del mensaje de los evangelios. Por ende, no es inusual en el catolicismo romano el afirmar que Pedro, como el primer papa, escribió las primeras “cartas papales” en calidad de apóstol, el preludio de las encíclicas papales actuales. Podemos encontrar estas cartas en nuestro Nuevo Testamento: 1 y 2 Pedro.

Aun si Pedro hubiera escrito las dos epístolas, ya hemos visto los diversos problemas con la afirmación de que fuera el primer papa. En primer lugar, Jesús mismo sostenía que el Hijo del Hombre estaba a punto de llegar, que Dios irrumpiría en el statu quo de su época y que alteraría el orden para colocar a Israel restaurado como la suprema potencia cósmica bajo el dominio de Yahveh y su mesías. Probablemente, Pedro también sostuvo esa perspectiva como discípulo de su maestro. No es claro que Jesús hubiera establecido “representantes vicarios” suyos (sea Pedro o quien fuera) dado ese hecho prístinamente claro del Jesús histórico. Segundo, Pedro nunca fue obispo de Roma. Como hemos visto, no es claro que Pedro supervisara Roma y tampoco es completamente certero que haya muerto allá (como veremos en un futuro artículo). Eso también afecta el argumento de línea de sucesión. Tercero, la evidencia documental muestra que el centro del movimiento jesuano en la época petrina era Jerusalén bajo el mando de Jacob, el hermano de Jesús y luego su pariente (¿hermano?, ¿primo?) Simón. Finalmente, en la misma época que se escribieron los evangelios, se muestra o una hostilidad o una notable ambivalencia en relación con Pedro, aun cuando se le reconocía su autoridad.

Aun con todo, vamos a dar un paso más en nuestra serie. Vamos a argumentar que 1 Pedro y 2 Pedro no fueron escritos por Pedro. No solo ninguna de las dos cartas coincide con el periodo histórico en que vivió Pedro, sino también un factor muy importante: es muy probable que Pedro no supiera escribir.

1 Pedro y su contenido

La carta de 1 Pedro comienza de la siguiente manera:

Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión: en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios Padre había elegido previamente, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. A vosotros gracia y paz abundantes.

1 Pedro 1:1-2

Ya de entrada, el autor del texto hace referencia a la noción paulina vicaria de derramamiento de sangre como forma de limpieza y salvación de los creyentes (ver también 1 Pedro 1:18; 2:22-25). Dice que se dirige a los “dispersos como extranjeros”, algo que parecería indicar que se dirige a judíos de la diáspora. Sin embargo, el texto en sí parece ser escrito para los gentiles. Por ejemplo, tomen el siguiente pasaje:

Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo en que erais ignorantes.

1 Pedro 1:14

¿”Antes … del tiempo en que erais ignorantes”? Este es un lenguaje difícil de aplicar a los judíos, ya que ellos conocían de antes al Dios supremo. Sin embargo, el pasaje tiene pleno sentido si se trata de gentiles que llegaron a conocer a Dios Padre vía Cristo.

Tomen también este otro pasaje como ejemplo.

Pero vosotros sois del linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, destinado a anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz; vosotros, que si en un tiempo no fuisteis pueblo, ahora sois Pueblo de Dios: esos de los que antes no se tuvo compasión, pero que ahora son compadecidos.

1 Pedro 2:9-10

Al comienzo parece estar hablando de los judeocristianos. Sin embargo, un poco después, vemos que se refiere a unos que no eran pueblo, pero que ahora son integrantes del Pueblo de Dios. Esto solo tiene sentido si se está refiriendo a los gentiles, porque los judíos eran el Pueblo de Dios antes de la aparición del cristianismo. Esto que resulta un poco chocante, ya que según el acuerdo entre las congregaciones de Jerusalén y Antioquía, Pedro fue enviado para predicarles a los judíos de la diáspora y Pablo a los gentiles (Gálatas 2:1-10). No se hace alusión alguna a la necesidad de la circuncisión o la observancia de la Torah. Esto es indicio de que el escrito se hace desde un enfoque más paulino que desde el cristianismo palestinense. Asimismo, no podemos evitar señalar que algunos de los lugares mencionados al comienzo de la carta fueron centros de predicación paulina. Asimismo, incluye nombres fuertemente asociados a Pablo y su actividad misional: Silas/Silvano y Marcos (1 Pedro 5:12,13; cf. 2 Corintios 1:19; Hechos 13:13; 15:38; Colosenses 4:10; 2 Timoteo 4:11; Piñero 2009, 466). Y, por último, utiliza la palabra “euangélion” (Buen Anuncio), que como vimos, está asociada al mensaje paulino (1 Pedro 1:12).

Ahora bien, para ser justos, no todo el mundo está de acuerdo de que 1 Pedro es paulino o pospaulino. Por ejemplo, John H. Elliott afirma que cuando se miran los pasajes comparativamente con aspectos literarios de las cartas paulinas, no se puede afianzar esta relación entre esta epístola y las del corpus paulinum (Elliott 2000, 40). En fin, la carta se dirige a regiones que no habían sido asociadas a las congregaciones paulinas: Bitinia-Ponto y Capadocia. Aun con todo, reconocen una cierta afinidad con las cartas paulinas y ciertas nociones que tiene en común con ellas. Se argumenta que dicho parecido se debe a una tradición común entre ellas (103-104). Por otro lado, es mi parecer, dado que la carta fue escrita en griego y se dirige a gentiles de la diáspora, que es curioso que el autor utilizaba nociones paulinas atemperadas a sus ideales teológicos para hacer llegar su mensaje a esos lugares, pero legitimado bajo la autoridad de Pedro. Como señalamos en los párrafos anteriores, hay elementos muy comunes que sí parecen tomadas de cartas paulinas y pospaulinas.

Siempre hubo una convicción bien firme durante el siglo II de que esta epístola fue escrita por Pedro. De hecho, 2 Pedro se refiere también a esta carta como una previa. Su popularidad y firme tradición ha hecho que se vea a 1 Pedro como compuesta por el apóstol Simón Pedro (Elliott 2000, 12-13). Hay algunos eruditos que piensan que el apóstol Pedro efectivamente escribió esta carta. Argumentos a favor de esta posición incluyen los siguientes:

- Existe una tradición de que Pedro escribió 1 Pedro (Eusebio 2008, 221-222; Historia eclesiástica 4.14.9; Elliott 2000, 118).

- El autor se identifica a sí mismo como Pedro y “testigo de los sufrimientos de Cristo” (1 Pedro 1:1; 5:1; Elliott 2000, 119).

- Está el carácter rudimentario carismático del jesuanismo temprano, asunto del que hablaremos en nuestro próximo artículo del blog (1 Pedro 4:10-11; 5:1-5a; Elliott 2000, 119).

- Según Hechos, Pedro tuvo contacto con peregrinos judeohelenistas de Ponto, Capadocia y Asia, precisamente los lugares a los que se dirige la epístola (Hechos 2:9-11; Elliott 2000, 119).

- No se identifica a Silvano como el portador de la carta, sino que parece haber sido un amanuense que escribió este documento a nombre de Pedro cuando el apóstol estaba vivo (1 Pedro 5:12; Elliott 2000, 119).

- No hay alusión a los ataques anticristianos por parte de las fuerzas imperiales romanas, esto puede sugerir que se escribió antes de la persecución desatada por Nerón (Elliott 2000, 119).

- Según algunos eruditos, no hay rastro alguno de los indicadores de una carta pseudoepígrafa o falsificada (Elliott 2000, 119).

- La canonicidad de 1 Pedro o su autenticidad nunca fue puesta en duda desde los comienzos del cristianismo (Elliott 2000, 220).

Veremos más adelante que ninguno de estos argumentos se sostiene.

¿Pudo 1 Pedro ser escrita por Pedro?

Trasfondo en relación con Simón Pedro

Uno de los datos más seguros que podríamos tener de Pedro a partir de la evidencia con la que contamos es el hecho de que era un pescador de la ruralía de Galilea. Esto aparece en el Evangelio de Marcos y no es cuestionado en los demás evangelios (e.g. Marcos 2:16-18; Mateo 4:18-20; Lucas 5:4-7; Juan 21:1-14). El territorio donde operaba se conocía como Cafarnaúm, a las orillas del “Mar de Galilea”, es decir, el Lago de Genesaret o el Lago de Tiberías. En un momento dado de su ministerio, tras el encarcelamiento de Juan el Bautista y el rechazo que experimentó en Nazaret, parece ser que Jesús estableció en Cafarnaúm (al norte del lago) su centro de operaciones. Muchos de los discípulos de Juan, que después siguieron al nazareno, laboraban en este lugar. Además, para propósitos de la predicación jesuana, este lugar era relativamente distante de dos centros urbanos donde se hallaban mayormente las fuerzas reales de Herodes Antipas: Tiberías (al oeste del lago) y Séforis.

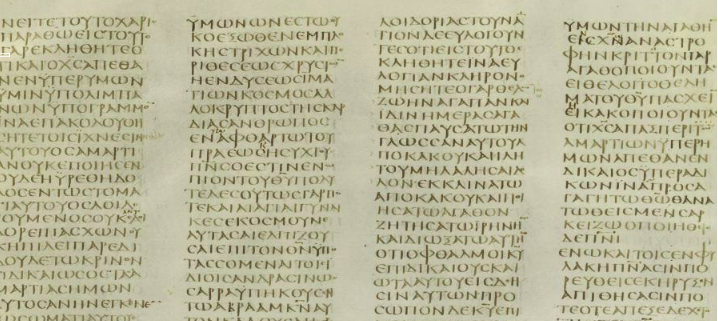

Ahora bien, esto de por sí ya representa unas serias dificultades en relación con la atribución de 1 Pedro a Simón Pedro. Una cosa en la que hay consenso es que quien haya escrito la epístola sabía griego y pensaba en griego. De hecho, utilizaba giros y un rico vocabulario típicos del mundo griego. Asimismo, utilizaba la Septuaginta como fuente, no la Biblia Hebrea. La pregunta es, ¿fue un pescador judío rural como Simón Pedro versado en el griego sofisticado que se refleja en 1 Pedro? Esta cuestión lleva a una serie de asuntos particulares en cuanto la probabilidad de que una persona con su trasfondo pudiera ser alfabetizada en hebreo, arameo o griego.

La relación entre Cafarnaúm y la alfabetización del área

Al igual que Nazaret y otros lugares de Galilea (de los que conocemos y los que desconocemos sus nombres), Cafarnaúm era un pueblo muy pequeño en el siglo I e.c., relativamente aislado e insignificante. Los evangelios sinópticos le designan como una polis (como una ciudad), pero la arqueología ha dejado claro que esto es ciertamente un error (Mateo 9:1; 11:20; Marcos 1:33; Lucas 4:31). Al contrario, una de las poquísimas referencias al lugar la hace Josefo. No se refiere a ella como un lugar importante, sino como una aldea (kóme). Solo la menciona como un punto de referencia en torno a un incidente en que el historiador judío se cayó de su caballo (Reed 2006, 180, 184).

Debido a las construcciones que se llevaron a cabo desde la época de Herodes el Grande hasta el 30 e.c., el lugar tuvo ciertamente mayor tráfico de parte de varias regiones de Galilea y vía el Lago de Genesaret. Para la etapa romana temprana del lugar, la extensión de la aldea parecía ser alrededor de 6 a 10 hectáreas, con una bajísima densidad poblacional, tal vez de 100 a 150 personas por hectárea. Esto haría el número de la población de alrededor de 600 a 1,500 habitantes. Para tener una idea de cuan pequeño era Cafarnaúm, las dos ciudades urbanas galileas el número de personas oscilaba entre 8,000 a 12,000 (Reed 2006, 189, 191-192, 209, 212). Esto haría a Cafarnaúm más o menos del mismo tamaño poblacional que Nazaret, alrededor de mil personas (Keys 2020).

En cuanto al tema que nos compete, el de la probable alfabetización de Simón Pedro, hay un problema muy significativo. Una de las características notables de este periodo es que no encontramos inscripciones o letreros de esta época fuera de dos de ellos que eran honoríficos, uno en griego y otro en arameo. Esto resalta la carencia de importancia del lugar y el analfabetismo que reinaba en el área (Reed 2006, 197-198).

Esto es de esperarse. Los estudios que se han hecho de lugares como Galilea señalan que en el Levante, muy pocos en la población pertenecían a una élite y, simultáneamente, eran alfabetizadas, es decir sabían leer o escribir. Según Mir Bar-Ilan, el Talmud (un documento muy posterior a Pedro) menciona el hecho de que se permite que al menos una persona leyera en la sinagoga en los pueblos. En las sinagogas descubiertas en el área de Palestina podían caber alrededor de 50 personas. Dado ese hecho, es probable que en las áreas rurales de Galilea como Cafarnaúm solo el 1 % de su población supiera leer. Catherine Hezer argumenta que si tomamos la totalidad del área de Palestina, parece que el 3 % de la población sabía leer (Ehrman 2013, 243-244).

Este 3% pertenecía a las élites de la época. Pedro no pertenecía a estas élites.

¿Sabía Pedro leer y escribir?

Cabe preguntar, ¿es probable que Pedro fue instruido a leer o escribir aunque fuera pescador? Para responder esta pregunta, tenemos que adentrarnos en el mundo del alfabetismo en la antigüedad. Con base en la evidencia disponible, Chris Keith y otros eruditos identifican un espectro de alfabetismo en esa época en cuanto a la escritura (Keith 2011, 89-100):

- Analfabetos: Eran aquellos incapaces de leer o escribir.

. - Semialfabetizados: Personas que podían escribir muy lentamente o en absoluto pueden hacerlo. También podían leer lenta, pero no extensamente. Este es el estatus más cercano a iletrados absolutos.

. - Alfabetizado de firma: Eran capaces de firmar su nombre y producir fórmulas cortas después de este, aunque fueran imperfectas.

. - Analfabetos textuales: Eran capaces de firmar a nombre de otros, debido a que esos otros no llegaban al grado de alfabetismo de firma y no podían leer. Los iletrados textuales llegan a un grado suficiente de instrucción para llevar a cabo la labor.

. - Analfabetos no textuales: Usualmente, eran personas de clase social más adinerada que tenían escribas a su disposición para las labores de lectura y firma de textos.

. - Los alfabetizados (grámmata en griego): Aquellos capaces de leer o escribir. Este nivel de alfabetización también tiene un espectro. Como leer y escribir eran actividades distintas, el ser hábil en uno no hace a la persona hábil en lo otro. Por ende, hubo grados de proficiencia en ambos casos.

En cuanto a este último caso, nos recuerda Keith que no tenemos evidencia de que los judíos de la élite alfabetizada y que supiera leer (el mayor número de personas alfabetizadas) también supiera escribir (menor número). Hay ciertos alegatos de Josefo de que los padres les enseñaban a los niños grámmata, pero esto puede ser una exageración del mismo Josefo o que solo aplique a los privilegiados en áreas urbanas (Keith 2020, 23). La misma frase de “conocer grámmata” puede querer decir simplemente leer, o puede querer decir otras cosas, tales como escribir o enseñar letras, dependiendo del contexto (Keith 2011, 95-100).

Debido a la dura vida de la ruralía y de las labores cotidianas para ganarse la vida (como la pesca), el conocimiento de la masa de judíos en la época se obtenía de la lectura de las Escrituras en las sinagogas. Ellos no tenían tiempo para dedicarse al aprendizaje de las letras, fuera estudio de las Escrituras judías o fuera aprendiendo a escribir. Esto nos lo dice con claridad prístina el libro del Eclesiástico (Keith 2020, 29-30):

La sabiduría del escriba se adquiere en los ratos de ocio, el que se libera de los negocios se hará sabio.¿Cómo podrá llegar a sabio el que empuña el arado y alardea de tener por lanza el aguijón, el que conduce bueyes, los arrea mientras trabajan y no sabe hablar más que de novillos?… De igual modo, el obrero o artesano [tekton, la profesión de Jesús], que trabaja noche y día; los que graban las efigies de los sellos y se afanan por variar los detalles, que ponen todo su empeño en igualar el modelo y pasan las noches rematando la obra….

Eclesiástico 38:24-27

Dado este escenario, probablemente la instrucción religiosa (no de letras) de Pedro la obtuvo de tres fuentes:

- De la sinagoga de Cafarnaúm.

- De las enseñanzas de Juan el Bautista, del que él fue discípulo en un momento dado (Juan 1:35-42). Según ciertas tradiciones sobre él, el Inmersor era hijo de un sacerdote levita Zacarías (Lucas 1; 3:2). Con la evidencia disponible, es imposible determinar su tipo de alfabetización, pero podemos establecer que probablemente estaba muy familiarizado con las Escrituras hebreas.

- De las enseñanzas de Jesús, quien, de acuerdo con Keith, parece haber sido alfabetizado no escriba, en contraposición a las autoridades alfabetizadas escribas (los escribas, fariseos, saduceos, juristas, etc.) Lo que le lleva a esta conclusión es el patrón recurrente de la aparición de planteamientos del estatus de Jesús como rabino, ya que “no era instruido en las letras” (e.g. Marcos 6:2-3; Lucas 4:16-30; Juan 7:15). Demás está decir que su conocimiento de las Escrituras hebreas procedió muy probablemente de la sinagoga de Nazaret y de su maestro, Juan el Bautista.

Fuera de eso, es muy improbable que Pedro haya aprendido a escribir durante la época de su predicación a los judíos palestinenses y de la diáspora. No se excluye que contara con un amanuense. Veremos más adelante si esto explica la redacción de 1 Pedro. Sin embargo, antes de esto, tenemos que preguntarnos si aun sin ser alfabetizado, Pedro sabía griego.

¿Es probable que Pedro supiera griego?

Por supuesto, en historia todo es posible, pero lo que nos concierne es qué es lo más probable: ¿es probable que Pedro supiera griego? Un argumento que se esgrime frecuentemente entre los apologistas cristianos es que Galilea era predominantemente una región dominada por gentiles, y que Jesús y Pedro pudieron haber aprendido griego en ese lugar. Usualmente, se basan en el siguiente pasaje que encontramos en el Evangelio de Mateo:

Cuando [Jesús] oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Pero dejó Nazará y fue a residir a Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías:

¡Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,

camino del mar, allende el Jordán,

Galilea de los paganos!El pueblo que habitaba en tinieblas

Mateo 4:12-16

ha visto una gran luz;

a las que habitaban en paraje de sombras de muerte

una luz les ha amanecido.

Sin embargo, hay unos problemas con ver a Galilea como la “Galilea de los gentiles” (o “Galilea de los paganos”). Aquí Mateo estaba citando a Isaías, que originalmente dijo:

… En otro tiempo ultrajó

en los países de Zabulón y de Neftalí;

al final honrará el camino del mar,

cuando se cruza el Jordán:

el distrito de los gentiles.El pueblo que andaba a oscuras

Isaías 8:23-9:1ss

percibió una luz cegadora….

¿Cuándo se escribió este texto? Estos versos forman parte del llamado Proto Isaías (Isaías 1-39). Se piensa que sus fuentes primordiales se escribieron para el siglo VIII a.e.c. y que en siglos subsiguientes fueron intercalándose con algunas glosas. Se piensa que el Proto Isaías como lo conocemos (o al menos aproximadamente) pudo haberse finalizado antes del siglo V a.e.c. En el mejor de los casos, este texto es mínimo cinco siglos antes del nacimiento de Jesús. Ahora bien, el texto en sí parece aludir a un acontecimiento en el siglo VIII a.e.c., específicamente durante el 732 a.e.c., en el que parte del territorio norteño fue anexado por tropas Asirias bajo el mando de Tiglatpileser III (Blenkinsopp 2000, 247). Al convertirse en provincia asiria norteña, la Galilea bajo el Reino de Israel pasaba a ser la “Galilea de los gentiles”.

¿Cómo era Galilea en los tiempos de Jesús? Del siglo VIII a.e.c. al siglo I e.c. hubo muchos cambios y acontecimientos. El Nuevo Testamento solo no nos puede responder esta pregunta, dado el hecho de que el uso por “Mateo” de la frase “Galilea de los paganos” llevó por mucho tiempo a expertos a pensar que Galilea era predominantemente gentil con bolsillos de comunidades judías aisladas. Sin embargo, fuentes externas al Nuevo Testamento tales como los escritos de Flavio Josefo y la arqueología, sin lugar a dudas, nos dan un panorama muy distinto: en los tiempos de Jesús, Galilea era judía. Esta fue la conclusión a la que llegó el muy eminente experto Mark Chancey en una monografía muy importante titulada The Myth of a Gentile Galilee (El mito de una Galilea gentil). Desde su publicación, esta conclusión ha representado el abrumador consenso de los expertos. Arqueólogos importantes expertos en el Levante y la antigua Galilea como Jonathan Reed están completamente de acuerdo: Galilea era predominantemente judía. En realidad, el uso de la frase “Galilea de los paganos” solo tiene valor literario para servir de preludio a la evangelización de los gentiles, que es un tema recurrente en el Evangelio de Mateo (Reed 2006, 27).

Aun con todo lo anterior, se suele argumentar que Galilea no vivía ajena al mundo grecorromano. En subsecciones anteriores, hemos mencionado que para el año 30 e.c. Cafarnaúm se enriqueció con las rutas creadas por Herodes el Grande y Antipas, su hijo. Sin embargo, a partir de las descripciones que hemos visto, de la carencia de inscripciones y letreros, se revela que Cafarnaúm no era un lugar importante en la época. No obstante, también se confirma lo ya establecido, que el área rural estaba dominada por judíos arameo parlantes, sin influencia griega contemporánea notable. Esto indica muy fuertemente que aun si hubiera algún contacto ocasional con personas grecoparlantes, hablar griego no era la situación cotidiana.

Para aclarar esta situación de una vez, Mark Chancey hizo una revisión exhaustiva de toda la evidencia tanto literaria como arqueológica, no solo en relación con Cafarnaúm, sino también Galilea en general. Una de las cosas que destaca él y otros es que, del área del Levante, conocemos a solamente dos personas que aprendieron griego, y de las cuales solo conservamos las obras de una de ellas: Flavio Josefo (el otro era su adversario, Justo de Tiberías). Y es más, no estamos del todo claros si Josefo mismo lo aprendió en Palestina o después de hacerse aliado de las fuerzas romanas (Chancey 2005, 123; Hezer 2001, 91; Ehrman 2013, 244). Las inscripciones griegas son en su gran mayoría posteriores al siglo IV e.c., los nombres de la época de Jesús son en la inmensa mayoría bíblicos, no tenemos evidencia contundente de un número sustancial de la élite viviendo en áreas rurales, incluyendo Cafarnaúm. Para todos los efectos, no existe evidencia alguna de que en Cafarnaúm se hablara en griego. La conclusión a la que llega es que se hablaba predominantemente en arameo, tal como atestiguan los evangelios (Chancey 2005, 122-166).

Para todos los efectos, todo este análisis nos lleva a las siguientes conclusiones en términos probabilísticos:

- Es muy improbable que Pedro supiera leer o escribir. Era de origen muy humilde, pescador y no era miembro de ninguna élite que se lo requiriera.

- Es muy improbable que Pedro supiera griego. Tal vez, conocía algo bastante rudimentario, pero nada remotamente cercano al griego tan sofisticado de 1 Pedro. En fin, hasta el mismo Chancey reconoce que una persona como Simón Pedro no necesitaba el griego para llevar a cabo su labor.

El uso de un amanuense o secretario

Ya que es muy improbable que el apóstol Pedro escribiera y hablara el griego tan sofisticado de 1 Pedro, existe otra hipótesis que ha estado rondando para explicar la autoría de 1 Pedro, el uso de un amanuense. Un amanuense era un escriba que tomaba algún tipo de dictado. La hipótesis nos dice lo siguiente: probablemente Pedro le dijo al amanuense la idea general del mensaje que quería transmitir, el amanuense (tal vez Silvano) lo escribió por él y al final Pedro lo autenticó como suyo (Piñero 2009, 466).

Esta es una hipótesis que se ha repetido en numerosas ocasiones, especialmente por parte de apologistas y autores cristianos que desean dar cuenta de este fenómeno. El erudito Bart D. Ehrman tuvo curiosidad al respecto e hizo un estudio exhaustivo buscando evidencia de dicha práctica en el mundo antiguo. El uso de amanuenses está atestiguado en toda la Antigüedad. Evidencia de esto la encontramos en las cartas auténticas paulinas, ya que en un momento dado, un amanuense se revela en el mismo texto epistolar:

Os saludo yo, Tercio, que he escrito esta carta.

Romanos 16:22

En este caso, Tercio fue el que tomó dictado de parte de Pablo. Sin embargo, lo que se alega con 1 Pedro es algo distinto: el amanuense no tomó dictado, sino que fue el autor de todo el texto a partir del mensaje que Pedro quería que se transmitiera. ¿Existía esta práctica? La respuesta de Ehrman es negativa.

El estudio más ambicioso que se ha hecho en cuanto a este tema es el de E. Randolph Richards. A pesar de su excelente labor en torno al tema de los amanuenses y la manera en que Pablo los utilizaba, reproduce también esta convicción de que podían reproducir documentos bajo las instrucciones de un autor y a nombre de este. El mismo Ehrman habló con Richards al respecto por correo electrónico para averiguar en qué evidencia se basaba para ese alegato, solo para encontrar que no podía dar ejemplos de ello. En su libro Forgery and Counterforgery, Ehrman caracteriza estas afirmaciones de Richards como “less commendable” (menos loable) (Ehrman 2013, 218). Existe alguna evidencia de que los amanuenses cambiaban los textos originales de los autores con el objetivo de la mejora estilística. Este es el caso de Cicerón, quien contaba con amanuenses que le ayudaban estilísticamente. Pero esto ocurría más bien en el caso de las altas élites. ¿Tenemos evidencia de que eso ocurría en el caso de Pablo (que fue alfabetizado) o en el caso de Pedro (que no fue alfabetizado)? No. La supuesta evidencia de la composición desde cero, de una epístola a nombre de otra persona y a petición de esta, sencillamente no existe (Ehrman 2013, 219-222).

Pedro como el que escribe “desde Babilonia”

Al final de 1 Pedro, dice el texto:

Os saluda la que está en Babilonia, elegida como vosotros…

1 Pedro 5:13

Esta expresión es inusual si hubiera provenido de Pedro. De acuerdo con la tradición, este murió crucificado (cabeza abajo) al final del régimen neroniano (64-67 e.c.), tal vez durante la persecución que desató contra los cristianos en Roma. Si esto es correcto, el uso del nombre “Babilonia” en este contexto es sumamente sospechoso.

En el año 70 e.c., las huestes de Tito, el hijo del emperador Vespasiano, invadieron a Jerusalén, saquearon y destruyeron el Templo de Jerusalén. Esto les recordó a los judíos la invasión de los babilonios y la desolación del primer Templo, el que fue construido por el rey Salomón. Hoy día, los eruditos han visto que a nivel textual, los judíos empezaron a referirse a Roma como “Babilonia”. Así se referían a la capital del Imperio en escritos tales como 4 Esdras, 2 Baruc y los Oráculos Sibilinos (Elliott 2000, 883-884; Piñero 2009, 466-467). Juan de Patmos, el autor del Apocalipsis de Juan, que describe a Roma como la Gran Ramera, añora el momento en que cayera “Babilonia la Grande”, de la misma manera que había caído Jerusalén en sus tiempos (Apocalipsis 17:1-18:3).

¿Qué significa esto? Algo bien sencillo, lo que la evidencia nos ha indicado hasta ahora: se excluye por completo que Pedro haya escrito 1 Pedro. En ese sentido, se confirma una vez más el dato que nos revela Hechos de los Apóstoles en torno a él y Juan:

Todos quedaron sorprendidos al ver la valentía de Pedro y Juan, sabiendo además que eran hombres sin instrucción (agrammatoi, sin letras) ni cultura (idiotai, persona sin cultura).

Hechos 4:13

1 Pedro como falsificación

Desde hace mucho tiempo, los expertos de la Biblia han conocido el fenómeno de personas que escriben a nombre de otras. Se conocen en el campo como pseudoepigrafía. Sin embargo, actualmente a dicha práctica le tenemos un nombre particular: falsificación. Sin embargo, muchos cristianos prefieren el término “pseudoepigrafía” porque no trae consigo la carga emocional negativa de la palabra “falsificación”.

Tienen unos argumentos para atenuar o neutralizar las implicaciones éticas de los textos pseudoepigráficos, que en muchos casos se encuentran en el Nuevo Testamento (Hechos de los Apóstoles, 2 Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, 1 y 2 Timoteo, Tito, 1 y 2 Pedro, Santiago, Judas, 1 Juan). Se alega que en la Antigüedad, la situación de la autoría no era tan seria. Es más, se afirma que era costumbre de los discípulos escribir documentos a nombre de sus maestros y que esto era bien visto por todos. Esta es una explicación que uno se encuentra también en comentarios prestigiosos, por exégetas y eruditos muy competentes y versados.

Una vez más, Ehrman examinó este alegato muy extraño y rastreó el origen de esta creencia prevaleciente que todo el mundo da por hecho. Sucede, pues, que el origen de esta convicción se halla en dos datos históricos del pasado:

- Se le atribuye a Porfirio, un pensador de la Escuela Neoplatónica el haber indicado que en la Escuela Pitagórica, unos alumnos de Pitágoras solían escribir a nombre de su maestro. Nótese que Pitágoras vivió en el siglo VI a.e.c., mientras que Porfirio vivió en el siglo III e.c., es decir, ocho siglos después. Pues el testimonio existe, se encuentra en un fragmento de su obra que todavía sobrevive, pero es una traducción al árabe medieval. Debido a que Ehrman no podía leerlo, le pidió a Carl Ernst, un experto en Islam Medieval, a que le tradujera el texto. Efectivamente, Porfirio relata cómo varios discípulos publicaron libros con su posición filosófica y se la adscribieron a su maestro. Solo que Porfirio no tuvo una buena opinión de la práctica: decía que la práctica de ellos era “criminal”, que era “mentir” y “puras fabricaciones”. Porfirio reconoció que la razón de por qué lo hacían era para que sus obras fueran mejor aceptadas y venderlas (Ehrman 2013, 108-110).

. - Otra fuente es la obra de Iámblico, otro autor neoplatónico del siglo II, un libro titulado La vida de Pitágoras. Allí hace dos referencias a los discípulos de Pitágoras. La primera se refiere a un conjunto de escritos que contenían las enseñanzas del maestro que tomaron de sus mismas clases. (Sería casi nuestro equivalente a notas de clase actuales). En la otra referencia, Iámblico afirma que era una buena costumbre de parte de los discípulos de Pitágoras atribuir sus libros a su maestro como un acto de humildad: reconocían la importancia de su maestro por encima de ellos.

En cuanto a este último punto, parece que esta es la única base para los eruditos decir que era “común” en esta época adscribirles a los maestros las obras de sus estudiantes. Sin embargo, este tipo de apreciación pierde de perspectiva tres cosas:

- Las aserciones de Iámblico solo se circunscriben a la Escuela Pitagórica. No tenemos evidencia alguna de que esto se veía con beneplácito en otras escuelas filosóficas.

- A partir del juicio de Porfirio a esta práctica de la Escuela Pitagórica, es obvio que no todo el mundo veía con estima este proceder.

- Esta afirmación de Iámblico hay que tomarla con pinzas: él nos provee una información en el siglo III e.c. en torno a supuestas prácticas del siglo VI a.e.c., es decir, ocho siglos antes. No podemos fiarnos por entero de la afirmación. Durante ocho siglos completos, no tenemos ninguna otra fuente fuera de estos dos autores neoplatónicos sobre esta costumbre del pitagorismo (Ehrman 2013, 110-111).

Pues en el caso de Porfirio tenemos un repudio visceral a la práctica de la pseudoepigrafía, y tenemos una aceptación positiva por parte de Iámblico. La pregunta es, ¿cuál de las dos actitudes prevalecía en la Antigüedad ante el asunto? El hallazgo de Ehrman (aunque no es único de él) es que en la Antigüedad, la práctica de la pseudoepigrafía era universalmente repudiada, porque falseaba la verdadera enseñanza o posición de los maestros de la época. Siempre (con la notable excepción de Iámblico) se describía como una práctica engañosa, y aquellos que lo practicaban eran rechazados y sancionados por ello. Es más, en la Antigüedad, este tipo de textos era comúnmente llamado por tres nombres:

- Pseudos (ψεῦδος): Esta palabra significa “mentira” o “falsedad”. El uso de la palabra se explica por sí misma.

- Nóthos (νόθος): Esta palabra significa “bastardo“. El documento es un “bastardo” porque no es “hijo” del autor del que dice ser. En otras palabras, es un “hijo” ilegítimo.

- Kíbdelos (κίβδηλος): Este es un término que usualmente se utilizaba para designar a monedas falsificadas o modificadas. Si pudiéramos traducir esta palabra griega al castellano, le llamaríamos “fraudulento” o “falsificado”.

No solo se limitan las designaciones a estas palabras, también se aplican otras que son equivalentes a “inventar” (en sentido negativo) o “fabricar”. Para todos los efectos, la actitud de Porfirio ante el fenómeno de la pseudoepigrafía era la posición de la inmensa mayoría de los antiguos: son falsificaciones cuya intención era claramente engañar al público en cuanto a la relación entre un autor y la obra en cuestión. Definitivamente, la pseudoepigrafía no era apreciada en la Antigüedad (Ehrman 2013, 31-32).

Existe otro argumento que se escucha mucho en el mundo de la erudición bíblica: que en el cristianismo primitivo, los profetas hablaban a nombre de Jesús o de algunos de sus seguidores. Ciertamente, argumentan ellos, que los autores de estos libros pseudoepigráficos los escribieron profetas que se creían portavoces de figuras insignes del judaísmo o el cristianismo. Este es el caso de Eliseo o Juan el Bautista quienes hablaban con el “espíritu de Elías” (Piñero 2009, 45-46, 409-411).

El problema con este argumento es que pasa por alto la evidencia contraria que encontramos en el mismo Nuevo Testamento. Por ejemplo, tomen el libro del Apocalipsis. No hay duda en la mente de los exégetas que su autor, Juan de Patmos, era un profeta que hablaba a nombre de Jesucristo (o al menos una aparición de este). Sin embargo, él no firma su Apocalipsis a nombre del rabino palestinense, sino a nombre suyo propio. Esto usualmente está claro en los textos judíos o cristianos que aluden a quién hablaba a nombre o en espíritu de quién otro.

La otra pieza de evidencia es 2 Tesalonicenses, un texto cuya mayoría no consensuada de eruditos afirma es pseudoepigráfico (su autenticidad todavía se disputa). En ese texto dice lo siguiente:

Por lo que respecta a la Venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no permitáis que vuestro ánimo se altere por cualquier cosa, ni os alarméis por ciertas manifestaciones del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que el Día del Señor es inminente. Que nadie os engañe de ninguna manera.

2 Tesalonicenses 2:1-3, mi énfasis

Con este pasaje, se cae la hipótesis de la pseudoepigrafía profética. El autor de 2 Tesalonicenses estaba denunciando a “otra carta” u “otras palabras” que fueron “presentadas como nuestra”, es decir presentadas a nombre de Pablo, y que daban la impresión de que la “Venida de Jesús” era inminente. Cuando uno piensa qué otra epístola a los tesalonicenses atribuida a Pablo da la impresión de que la parusía ocurriría pronto, no nos queda otro documento que 1 Tesalonicenses. En esa carta se nos dice:

En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el Día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga “Todo es paz y seguridad”, entonces mismo, de repente, vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta. Y no escaparán.

1 Tesalonicenses 5:1-3

Esto es irónico porque hoy día, el consenso de los expertos es que 1 Tesalonicenses es una carta auténtica de Pablo, mientras que 2 Tesalonicenses es mayoritariamente visto como una carta pseudoepigráfica (Ehrman 2013, 156-171; Piñero 2009, 254). En otras palabras, la última acusa a la carta auténtica de ser una falsificación propiamente, pero 2 Tesalonicenses es la pseudoepigráfica. Si prevaleciera la costumbre de los profetas de escribir a nombre de alguna persona insigne, esta denuncia no tendría sentido. No se refuta a 1 Tesalonicenses solo por tener una doctrina particular, sino también por falsa autoría.

Una vez hemos refutado los argumentos que intentan salvar moralmente a la carta 1 Pedro, no hay otra conclusión: 1 Pedro es una falsificación.

2 Pedro como falsificación

En el caso de 2 Pedro, es mayoritariamente reconocido por los expertos como una epístola pseudoepigráfica (Ehrman 2013, 222-229, 259-263; Piñero 2009, 483-496). Sin decir que los argumentos que hemos presentado como a 1 Pedro también aplican a 2 Pedro, hay otras consideraciones:

- Hay una dependencia notable de 2 Pedro en 1 Pedro: por ejemplo, reproduce el saludo de 1 Pedro, menciona las mismas personas, también las mismas frases, tales como los que se refieren a ser testigo de los sufrimientos de Cristo, entre otros. Eso significa que 2 Pedro es necesariamente posterior a 1 Pedro y posterior al 80 e.c. Esto excluye a Simón Pedro como su autor.

. - Hay una dependencia evidente de 2 Pedro en la epístola de Judas. Cuando se comparan el capítulo dos de 2 Pedro con la otra epístola, consta que quien sea que haya sido el autor de 2 Pedro reprodujo la polémica de la carta de Judas: 2 Pedro reproduce de manera modificada diecinueve de veinte versos de la carta de Judas. Esta última es usualmente está fechada para el último tercio del siglo I. Esto hace probablemente a 2 Pedro como escrita probablemente para el siglo II.

. - Hay asuntos tratados en la carta que parecen ser típicos del siglo II, tales como la identificación de grupos gnósticos y otros con trasfondo paulino, pero que llevaban vidas licenciosas. A su vez negaban el valor del sacrificio vicario de Jesús. Todos estos factores y otros, parecen más bien una realidad del primer tercio a la primera mitad del siglo II. Esto hace a 2 Pedro el documento más tardío del Nuevo Testamento.

Conclusión de nuestros hallazgos

De todo lo anterior, se desprende muy claramente que 1 y 2 Pedro no pueden considerarse algo equivalente a las primeras encíclicas papales. Las razones para ello son sencillas:

- Es altamente improbable que Pedro supiera leer o escribir.

- Es altamente improbable que supiera griego (al menos al nivel tan sofisticado de las dos epístolas).

- Es improbable que Simón Pedro utilizara un amanuense para que compusiera su carta por él, ya que no tenemos evidencia alguna de esta práctica en la Antigüedad.

- La evidencia interna y externa nos dan a entender que 1 y 2 Pedro fueron documentos compuestos después de la muerte de Simón Pedro.

Para todos los efectos, la “autoridad papal” de estas epístolas no es evidente. Lo que sí es notable es que implícitamente sus autores y sus remitentes reconocieron a Pedro como figura de autoridad en el cristianismo primitivo. Sin embargo, no se puede ligar dicha autoridad a su contenido porque ambas epístolas son falsificadas.

Este blog se mantiene por el administrador, pero también se sostiene, en parte, gracias a las donaciones de sus lectores. Si le gusta el contenido y desea ayudar, en la medida que se pueda, done con Paypal. Puede también comprarme un café usando PayPal o Stripe. O pueden enviar dinero usando cualquiera de las siguientes criptomonedas:

Bitcoin: 1MLP6kxvE3vNsNcv91BPT3zDd86eMyk9UN

Ethereum: 0xd90DCCbf29A9723594d00b7aE454aD6Af1b4E7B8

Litecoin: LN4gPjGF9cKRJfcVZaTfTvkEnRae4AfAyk

Basic Attention Token (BAT): 0xbFb99452c5558145FF5b3a25129B42f1e03Ae83F

Muchas gracias.

Referencias

Achtemeier, Paul J. 1996. 1 Peter: A Commentary on First Peter. Minneapolis: Fortress Press.

Bar-Ilan, Meir. 1992. “Illiteracy in the Land of Israel in the First Centuries CE.” En Essays in the Social Scientific Study of Judaism and Jewish Society. Editado por Simcha Fishbane, Stuart Schoenfeld y Alain Goldschläger, 46-61. Hoboken: Ktav.

Blenkinsopp, Joseph. 2000. Isaiah 1-39. NY: The Anchor Bible.

Chancey, Mark A. 2004. The Myth of a Gentile Galilee. Cambridge: Cambridge University Press.

—. 2005. Greco-Roman Culture and the Galilee of Jesus. Cambridge: Cambridge University Press.

Dark, Ken. 2020. Roman-Period and Byzantine Nazareth and Its Hinterland. NY: Routledge.

Ehrman, Bart D. 2013. Forgery and Counterforgery. The Use of Literary Deceit in Early Christian Polemics. Oxford: Oxford University Press.

Elliott, John H. 2000. 1 Peter : A New Translation with Introduction and Commentary. NY: The Anchor Bible.

Eusebio de Cesarea. 2008. Historia eclesiástica. Trad. por Agimiro Velasco-Delgado. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

Hezer, Catherine. 2001. Jewish Literacy in Roman Palestine. Tübingen: Mohr Siebeck.

Keith, Chris. 2011. Jesus’ Literacy. Scribal Culture and the Teacher from Galilee. London: T & T Clark.

—. 2020. Jesus against the Scribal Elite. The Origins of the Conflict. London: T & T Clark.

Keys, David. 2020. “New Archaeological Evidence from Nazareth Reveals Religious and Political Environment in Era of Jesus.” Independent. 17 de abril. https://www.independent.co.uk/news/science/archaeology/jesus-home-town-nazareth-archaeological-discovery-research-a9470716.html.

Michaels, J. Ramsey. 1988. 1 Peter. Zondervan.

Piñero, Antonio. 2009. Guía para entender el Nuevo Testamento. Madrid: Editorial Trotta.

Reed, Jonathan L. 2006. El Jesús de Galilea. Aportaciones desde la arqueología. Salamanca: Ediciones Sígueme.

Richards, E. Randolph. 2004. Paul and First-Century Letter Writing: Secretaries, Composition and Collection. Downers Grove: InterVarsity Press.

Muy interesante

LikeLike

Pingback: ¿Es el Papa el sucesor de Pedro? – 5: La evolución de la estructura de autoridad desde el siglo I al II | Razón y política pública

Pingback: ¿Es el Papa el sucesor de Pedro? – 6: Pedro y Pablo en Roma | Razón y política pública

Pingback: Respuestas a planteamientos sobre mi reciente conversación con Gabriel Andrade | Razón y política pública

Pingback: ¿Es el Papa el sucesor de Pedro? – 7: El episcopado de Roma ausente (ca. 58-117 e.c.) | Razón y política pública

Pingback: ¿Es el Papa el sucesor de Pedro? – 8: ¿Una sola doctrina bajo el episcopado de Roma? | Razón y política pública

Pingback: ¿Es el Papa el sucesor de Pedro? – 9: Tres “herejías” en Roma, hacia el monoepiscopado (117 e.c.-189 e.c.) | Razón y política pública

Pingback: Refuntando a “Ocho simples razones por las cuales Jesús nunca existió” | Razón y política pública