Partes de la serie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tres herejes condenados en Roma

Los estudiosos apologistas del catolicismo Bob Lord y su esposa Penny, con un fervor admirable, recuentan cómo, desde los tiempos apostólicos, la Iglesia Católica tuvo que luchar contra las herejías. En su libro, Scandal of the Cross and Its Triumph, exponen desde la perspectiva católica tradicional lo acontecido durante esa época: que aparecieron unos eminentes “herejes” que desviaban con sus doctrinas a los cristianos de la “fe verdadera” y cómo la Iglesia contraatacó para su conservación. Así, Cristo siempre ha defendido la autoridad de la Iglesia frente a las garras del demonio. No pretendemos utilizar el libro porque sea devocional, sino porque nos ofrece la versión más depurada de la historia de la Iglesia en relación con las herejías según admitida y sostenida por la Iglesia Católica a nivel oficial y el conservadurismo de esa religión. Lo emplearemos como referencia para comparar su información ofrecida con lo que los historiadores han encontrado usando la crítica historiográfica contemporánea.

Durante el siglo I, Bob y Penny Lord nos narran en torno a la aparición de varias “herejías”, como los “judaizantes”, los ebionitas (que parecen ser más bien del siglo II), los simonianos y los cerintianos (Lord y Lord 1992, 35-56). Los simonianos serán tema de discusión aquí, ya que los ataques a Simón aparecen por primera vez en Hechos de Apóstoles que, según nuestra perspectiva, fue escrito durante el primer tercio del siglo II (ca. 110-130 e.c.) (Mason 1992, 185-225; Pervo 2006, 49-199; Piñero 2022, Hechos de Apóstoles, intro.). Sin embargo, cuando miramos al siglo II, tenemos una plétora de “herejías”: los seguidores de Basílides, los carpócratas, los valentinianos, los marcionistas, los cerdonianos, los docetas, los montanistas, los encratitas, y los monarquistas. Todo esto, lejos de afirmar la convicción de los esposos Lord, lo que hace es corroborar lo que sostenía el teólogo Walter Bauer, que durante los primeros siglos del cristianismo, no existía una sola doctrina, y que algunas de estas “herejías” eran las formas de cristianismo dominante en muchos lugares del Mediterráneo durante los primeros tres siglos.

Para efectos de este artículo, solo nos ceñiremos a tres de estos “herejes” que son los que nos interesan para propósitos de la discusión en torno al obispado de Roma: Simón de Samaria (conocido como Simón Mago), Marción de Sinope y Valentín.

1. Simón de Samaria

Durante la narración de Hechos de Apóstoles, ocurre un suceso bien importante en relación con un cierto personaje llamado Simón:

Los que habían sido dispersados iban por todas partes anunciando la Palabra. Y Felipe, bajando a la ciudad de Samaria, predicaba al Mesías. De modo unánime, las multitudes escuchaban atentamente lo que Felipe decía al oír y ver los signos que realizaba. Pues muchos de los que tenían espíritus impuros salían dando grandes gritos; y muchos paralíticos y cojos fueron curados. Y se produjo una gran alegría en aquella ciudad.

Había en la ciudad un hombre llamado Simón, que practicaba la magia y tenía fuera de sí a la gente de Samaria diciendo que era alguien importante; todos le prestaban atención, desde el más pequeño al más grande, diciendo:

—Este es el llamado Gran Poder de Dios.

Y le prestaban atención porque durante largo tiempo los había tenido fuera de sí con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe –que predicaba la buena nueva sobre el reino de Dios y el nombre de Jesús, el Mesías– se bautizaban tanto hombres como mujeres. El mismo Simón creyó también y, una vez que se bautizó, permanecía asiduamente con Felipe y estaba fuera de sí al ver los signos y grandes obras poderosas que sucedían.

Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, quienes bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu santo. Porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del señor Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu santo. Cuando Simón vio que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo:

—Dadme también a mí este poder para que aquel a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu santo.

Pero Pedro le dijo:

—Que tu dinero quede contigo para perdición, porque pensaste que el don de Dios se adquiere con dinero. No tienes parte ni herencia en este asunto, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad tuya y ora al Señor para que te perdone este pensamiento de tu corazón. Pues veo que estás sumergido en amargura como la hiel y prisionero de la iniquidad.

Simón respondió diciendo:

—Orad vosotros al Señor por mí para que no me suceda nada de lo que habéis dicho.

Así pues, ellos, después de dar testimonio y de hablar la palabra del Señor, regresaban a Jerusalén y anunciaban la buena nueva en muchas aldeas de los samaritanos.

Hechos 8:4-25

De este incidente, se ha acuñado el término “simonía” para referirse a la venta de gracias divinas.

Por supuesto, Hechos de Apóstoles suele ser una fuente extremadamente dudosa de historia. Sin embargo, no se puede evitar presentir que detrás de este relato hay una inquietud del autor por acontecimientos que están ocurriendo para su época. Según Antonio Piñero, este relato tiene varios propósitos, uno de ellos tenía que ver con el asunto de la taumaturgia: un tipo de actividad que Jesús llevó a cabo y, al parecer, también sus estudiantes más cercanos, especialmente aquellos que proclamaban su apostolado: que Jesús resucitado les había enviado a predicar (Piñero 2022, comentario a Hechos 8:4-25). De hecho, tenemos registro –bastante tardío– de una hostilidad de sectores judíos a Jesús precisamente acusándole de ser un “mago”:

El día de la preparación para la Pascua colgaron a Jesús el Nazareno. Un heraldo había marchado durante cuarenta días delante de él diciendo: “Tiene que ser lapidado, por haber practicado la magia y haber seducido y extraviado a Israel. Quien tenga algo que decir en su defensa, que venga y lo diga”. Como nadie se presentó para defenderlo, lo colgaron el día de la preparación de la Pascua.

Talmud de Babilonia, Sanhedrín 43a (siglo VI e.c.). Citado en Evans 2007, 105, mi énfasis.

Existe también en la época un estigma asociado a la taumaturgia, tales como magia o hechicería. Esto se debe a que en la antigüedad, no solo se asociaba a la magia con las prácticas de sacerdotes sabios persas, sino en ocasiones peyorativamente para hablar de “actos prodigiosos artificiosos” que proveían “falsa ciencia”. No había como tal un significado único de términos para magia en esa época, y su sentido positivo o negativo dependía en gran medida de su contexto (Haar 2003, 35-71, 133-139). Aunque en el ámbito judío se practicaba –a pesar de las prohibiciones de las Escrituras–, la magia podía interpretarse como una manifestación demoniaca (Haar 2003, 139-149). Los apóstoles proclamaban que lo que hacían no era magia o hechicería, sino “poder de Dios”, mientras que los jesuanos y cristianos primitivos solían acusar de magia o hechicería a sus adversarios taumaturgos. El propósito del pasaje en cuestión es también afirmar que los milagros no se hacían por dinero, que por indicio de incomodidad, puede querer decir que en tiempos del autor de Hechos, a los cristianos se les acusaba de llevar a cabo actos de taumaturgia por dinero.

Tenemos acusaciones semejantes en otros pasajes de Hechos a otras dos figuras, veamos:

Ellos, pues, enviados por el Espíritu santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron hacia Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos; y tenían como asistente a Juan. Atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde encontraron a cierto mago, falso profeta judío, cuyo nombre era Barjesús. Estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, deseoso de escuchar la palabra de Dios. Pero se les oponía Elimas, el mago, que esto significa su nombre, tratando de apartar al procónsul de la fe. Sin embargo Saulo, también llamado Pablo, lleno de Espíritu santo, mirándolo fijamente, dijo:

—Hombre lleno de toda clase de engaño y de todo fraude, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no vas a cesar de torcer los caminos rectos del Señor? Pues ahora fíjate, la mano del Señor está sobre ti y quedarás ciego sin poder ver el sol por cierto tiempo.

Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y dando vueltas, buscaba a alguien que lo llevase de la mano. Entonces, cuando vio el procónsul lo sucedido, creyó, impresionado por la enseñanza del Señor.

Hechos 13:4-12

No hay seguridad alguna en torno a la historicidad de estos acontecimientos, ya que están repletos de elementos fantásticos a los que Pablo nunca alude en sus cartas auténticas. Asimismo, tiene la dimensión apologética típica de Hechos de predicar primero a los judíos y después a los gentiles (en este caso, a un procónsul). Finalmente, intenta presentar a Pablo como un personaje –más específicamente un ciudadano romano– que es respetable ante los poderes imperiales, quienes le reciben con beneplácito.

¿Y qué tiene que ver este suceso con Simón Mago en particular, y esto con el obispado de Roma? La asociación del suceso de Simón con otros dos “magos” es importante en este contexto, ya que en apócrifos más tardíos, probablemente inspirados en estos pasajes, continuaron elaborando una leyenda en relación con dos “Simones”: Simón Pedro y Simón Mago, esta vez no en Samaria, sino en Roma. Existe un reporte por parte de Justino Mártir que Simón Mago se había trasladado a Roma, donde difundía sus “errores” y llevaba a cabo prodigios “por obra de los demonios”. De hecho, sus seguidores –los simonianos– le consideraron un dios y erigieron una estatua en su honor. También nos revela que un estudiante de Simón, conocido como Menandro de Samaria, llevó a cabo en Roma actos de taumaturgia (Ruiz Bueno 1954, 209-210; Justino 1990, 92; Apología I: 26).

En un apócrifo conocido como Hechos de Pedro (de finales del siglo II e.c.), vemos una mezcla de todos estos datos configurados en una leyenda que es fuertemente reminiscente a todos los pasajes que hemos discutido. De acuerdo con este escrito, Pedro y Simón se enfrentaron en varias ocasiones ante eminentes magistrados romanos, haciendo que algunos de ellos se convirtieran al cristianismo. Uno de los grandes prodigios de Simón que descarrió al público era el de volar por los aires y, de esa manera, Satanás mismo convencía a la gente de Roma. Cristo se le apareció a Pedro, diciéndole que fuera precisamente a Roma para que se le enfrentara. Se desata entre ambos lo que puede describirse como una competencia taumatúrgica –sanaciones prodigiosas, resurrecciones de muertos, etc.– con el fin de convencer al público. Aun con todo, en la Vía Sagrada, Simón llevó a cabo una obra que no podía ser hecha por Pedro: volar por los aires, transportado por los demonios. Sin embargo, tras invocar a Jesucristo, Simón cayó al suelo y se fracturó una de sus piernas en tres secciones. Malherido, terminó en manos de un tal Castor, quien le amputó la pierna. Este procedimiento le llevó a Simón, “el mensajero del Diablo”, al fin de sus días. Por este y otros sucesos, Pedro convirtió a Marcelo, un senador romano, y a cuatro concubinas de otro magistrado, el procónsul Agripa, bien cercano a César (el emperador).

Más adelante, para el siglo III, se escribiría una elaboración de este conflicto en los Hechos de Pedro y Pablo, en el que Pedro se enfrentó a Simón cuando este voló por los aires ante el mismísimo emperador Nerón. Pedro hizo que Simón cayera y muriera en el acto, algo que llevó a Nerón a perseguir a los dos apóstoles. Este relato, a todas luces legendario, es dado por bueno por muchos piadosos católicos, amparándose en que Ambrosio de Milán y Agustín de Hipona afirmaban que Simón había muerto intentando ascender a los cielos (Lord y Lord 1992, 53-54).

Este tipo de narración también se dio simultáneamente con las aserciones de varios heresiólogos tales como Ireneo, quienes le imputaban a Simón ser el iniciador de todas las corrientes gnósticas. En fin, le responsabilizaba de las herejías gnósticas, marcionistas y valentinianas (Brakke 2010, 2; Haar 2003, 228; Litwa 2022, 45; Montserrat Torrents 1983, I:31-32, 83-84; Ireneo 1999, 152).

… todos los que de alguna manera adulteran la verdad y deterioran la predicación de la Iglesia son discípulos y sucesores del mago Simón de Samaria. Aunque, en orden a engañar a sus oyentes, no reconozcan el nombre de su maestro, no por esto dejan de enseñar sus opiniones. Utilizan el nombre de Jesucristo como un señuelo, pero de hecho propagan como sea las impiedades de Simón, con lo cual corrompen a mucha gente; por medio del Nombre [Jesucristo] extienden sus pésimas doctrinas; utilizando la dulzura y la belleza del Nombre les suministran el amargo y maligno veneno de la serpiente, iniciadora de la apostasía.

Contra las herejías I, 27:4. Trad. José Montserrat Torrens.

Como si esta propaganda antisimoniana no fuera suficiente, hubo también sectores judaizantes del cristianismo del siglo II y subsiguientes que utilizaron el nombre de Simón como un personaje compuesto que representa a Pablo de Tarso, Marción y el mismo Simón de Samaria (Ehrman 2013, 313-314). Esto ocurre en una serie de escritos falsamente atribuidos al obispo de Roma Clemente conocidos como las Homilías pseudoclementinas y en los Reconocimientos pseudoclementinos. Específicamente en los Reconocimientos, Pedro habla de un rival al que describe como “uno de nuestros enemigos” que persiguió a los seguidores de Jesús, que se levantó contra Jacobo (el hermano de Jesús) y dirigió un tumulto para confundir al público. En el proceso, este “enemigo” (Pablo) lanzó a Jacobo por las escaleras pensando que ya lo había matado (Reconocimientos pseudoclementinos 1:66-71). Sin embargo, es en las Homilías que Pedro menciona explícitamente a Simón como alguien que le precedía en la maldad para ser corregido por él (Homilías pseudoclementinas 2:15-18). Más adelante, acusa a Simón de tener a sus visiones de Cristo como autoridad por encima de aquellos que (como Pedro) han escuchado y visto a Jesús. Según el experto Graham Stanton, en esta polémica, se usan palabras y un escenario muy reminiscente al conflicto que Pablo narra en Gálatas 2:11-14 (Ehrman 2013, 316-317; Stanton 2013, 315-316).

Solo hemos visto aquí un puñado de una vasta literatura de explícita demonización de Simón de Samaria, también conocido como Simón Samaritano. Nadie sabe completamente a ciencia cierta si verdaderamente existió, ya que casi todas las referencias a él nos llegan mediante apologistas cristianos que, como hemos visto, no son exactamente sus mayores favorecedores. Por ende, contrario a lo que harían Bob y Penny Lord, debemos tener suma cautela a la hora de dar por buenos los testimonios de Ireneo, Eusebio de Cesarea y otros (Lord y Lord 1992, 51-53). También es importantísimo mencionar el hecho de que no se le puede atribuir el origen del gnosticismo (al menos el cristiano) a Simón Mago, dado que la acusación de “gnóstico” por parte de los apologistas del siglo II al IV se utilizaba más bien como un término sombrilla para una variedad de doctrinas rivales que no siempre coincidían entre sí en cosmovisión teológica.

El problema de la existencia de Simón de Samaria es debatida hoy día (ver algunos aspectos de dicha hipótesis en Hansen 2021). Parecería que su existencia se remite a Hechos de Apóstoles, donde comienza el patrón literario que hemos visto de la confrontación entre Simón (Pedro) y Simón (de Samaria). Por otro lado, hay eruditos que piensan que en Hechos tenemos indicios de historicidad debido al aspecto de información que parece incómoda para el autor. A manera de ejemplo, afirma que Simón se bautizó y fue cristiano. Debido a la hostilidad manifiesta del autor contra los magos y hechiceros en general, esto parece ir contra esa narrativa general. Más adelante, Ireneo negaría este dato importante en torno a Simón, por lo que se ve la tendencia de rechazo a este dato. Sin embargo, Orígenes y Epifanio admitieron que el grueso de los simonianos se confesaban cristianos (Litwa 2022, 49-50).

Por otro lado, los autores apologistas escriben sobre la existencia de sus estudiantes y seguidores, algo que podría indicar la probable historicidad del maestro y que no se trate meramente de un personaje puramente inventado del autor de Hechos. Puede ser que Hechos viviera en una época en la que hubo grupos cristianos –tal vez samaritanos– que fueran seguidores precisamente de Simón, y creara toda la ficción de su confrontación con Pedro. Sin embargo, queda también una fuente del simonismo como una vía para conocer al Simón histórico, y que se le ha denominado como el Comentario a la Gran Declaración de Simón Mago, cuya cita es provista por un obispo desconocido que escribió para comienzos del siglo III e.c., y cuya obra Refutaciones a todas las herejías todavía sobrevive. Aunque se le atribuye al mártir Hipólito, no son pocos los estudiosos que sostienen que él y el autor de las Refutaciones fueran probablemente dos personas distintas. El Comentario mismo utiliza la Gran Declaración –que el comentarista atribuye a Simón– como soporte de su escrito. Siguiendo a Litwa, le llamaremos “comentarista” a este autor (Litwa 2022, 16; Montserrat Torrents 1983, 2:115-130; Refutaciones VI:9-18). El Comentario a la Gran Declaración, cuyo autor es desconocido es sumamente iluminador en relación con lo que los simonianos sostenían.

Según la Gran Declaración, Dios era una Potencia Infinita identificada con el fuego siempre cambiante, que tiene su lado oculto y otro manifiesto. La parte manifiesta consiste en todo lo visible que contiene en sí lo oculto, lo inteligible que se escapa a los sentidos. El Refutador tiene mucha razón cuando ve en estas declaraciones una afinidad con el pensamiento de Heráclito de Éfeso, quien sostenía que había una “razón” (logos) en el cosmos, que se ocultaba y desocultaba, que podía ser captado por la práctica del raciocinio (Montserrat Torrents 1983, 2:116-117; Refutaciones VI:9; ver Bernabe 2008, 112-142; Mondolfo 2007, 155-162, 183-191, 231-284).

Utilizando Génesis 1-3 de manera alegórica, los simonianos afirmaban que Dios generó una serie de entidades, una potencia divina por cada día de la creación. El proceso de creación de estas potencias fue por pares: Intelecto (también conocida como la Gran Potencia) e Intelección (este par corresponde a cielo y tierra), Voz y Nombre (representan el sol y la luna), Razonamiento y Reflexión (representan el aire y el agua). El séptimo día, cuando Dios descansa, simboliza la séptima potencia, a la que identifica como el Espíritu (Aliento) divino que revoloteaba por encima de las aguas (Gen. 1:2), también conocida como Sabiduría (Prov. 8:23). Esta Sabiduría era la imagen de Dios, a la que los seres humanos somos sejemejantes (Gén. 1:26) (Montserrat Torrents 1983, 119-124; Litwa 2022, 47-48; Refutaciones VI:10-14).

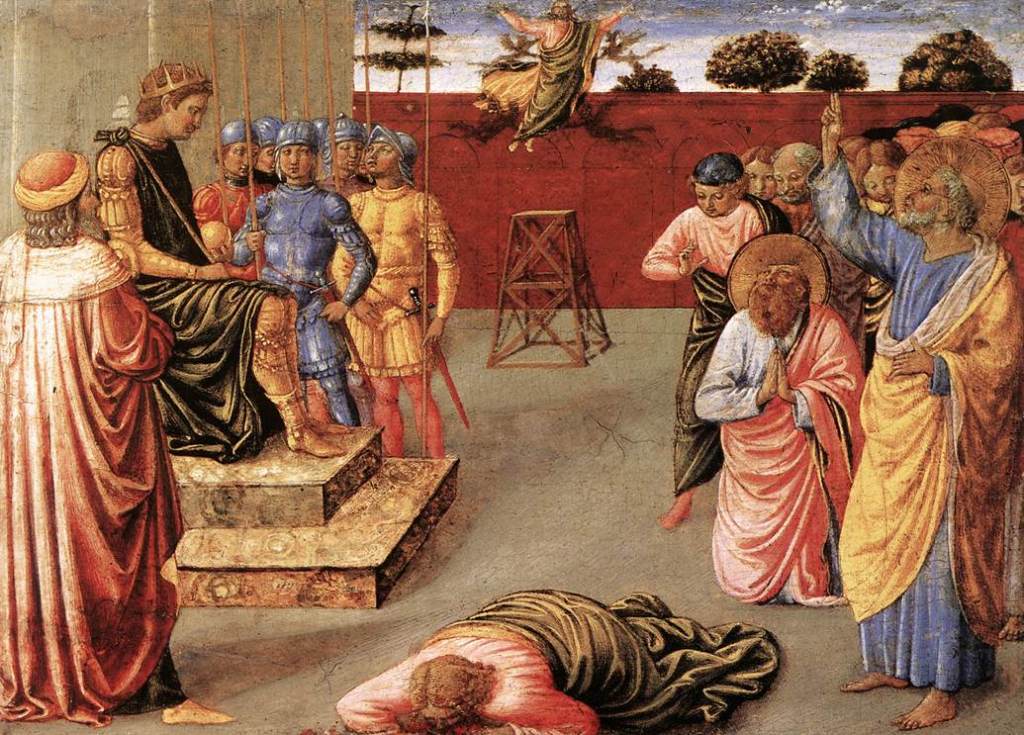

Vía los apologistas cristianos y heresiólogos sabemos que Simón era adorado como un dios, al que se le rendía culto. Lo que la Gran Declaración deja claro –partiendo de la premisa de que fuera escrito por Simón– es que él no parece haberse deificado en vida. De hecho, Justino reporta que se le rendía culto en Roma, específicamente en la Isla Tíber donde había una estatua y un altar dedicado a Simón como si fuera Dios. Este reporte de Justino es preciso aunque no exacto. La estatua y el altar sí existieron, se encontró en 1574. He aquí una ilustración.

Justino originalmente reportó que la base de la estatua decía: “SEMONI DEO SANCTO” (A Simón, Dios Sagrado). Sin embargo, el monumento que se encontró dice: “SEMONI SANCO DEO FIDIO SACRUM” (A Semo Sanco, Dios leal sacro). Litwa afirma que este desacierto de Justino no debe verse como un reporte enteramente falso. En la antigüedad, hubo mucho sincretismo. Puede ser posible que ellos hayan utilizado la estatua de Sanco como un altar de culto a Simón. Ireneo también reporta que los simonianos en Roma le rendían culto a otra estatua de Simón en la forma de Zeus (Contra las herejías I,23:4). Litwa aclara que aunque Simón y Zeus no eran equivalentes, el sumo dios del panteón griego representaba la potencia primaria que Simón encarnaba. En el ámbito grecorromano, era usual mitologizar o deificar a sus ancestros al hacerles semejantes a algún semidiós o a un dios (Litwa 2022, 52).

Otro aspecto interesante de los simonianos es que desarrollaron una teología prototrinitaria en torno a su maestro. Identificaban a Simón con el Intelecto (la Gran Potencia), el primogénito de Dios, de una manera muy reminiscente al Logos del Evangelio de Juan. Para todos los efectos, Simón era una manifestación de Cristo, así fue como se manifestó en Judea. Simón también era considerado por sus devotos como Padre, ya que el Intelecto se convertía en “padre” cuando engendró a Intelección. Asimismo, él tenía el poder de otorgar el Espíritu a los demás; a medida que fue pasando el tiempo, los simonianos llegaron a creer que Simón era el Espíritu mismo. En otras palabras, él era simultáneamente Padre en Samaria, Hijo en Judea y Espíritu para las naciones: los tres, manifestaciones de una misma deidad. Es decir, elaboraron un tipo de “herejía” que se llegaría a conocer posteriormente como modalismo: que un solo Dios se manifestaba de tres maneras distintas, como tres “máscaras” que se pone una misma persona (Litwa 2022, 52-54, 56).

Lo otro interesante de estas perspectivas es que parece que Simón tenía una pareja, una mujer llamada Helena, que era esclava sexual que vivía en Tiro, a la que el profeta samaritano salvó al comprarla y casarse con ella. Se convirtió también en objeto de culto como la personificación de Intelección. La Intelección fue la potencia que creó a los ángeles y regentes que, a su vez, formaron el mundo físico. Sin embargo, estos regentes aprisionaron la Intelección en cuerpos físicos y que debe ser rescatada por Intelecto. Así como los simonianos representaban a Simón como Zeus, también le figuraban a ella como Atenea (Litwa 2022, 54-55).

No sabemos si Simón realmente fue a Roma, pero sí sabemos que los simonianos estaban activos en el área para el siglo II. Si Simón existió, muy probablemente fue contemporáneo de Jesús y Pablo. Sin embargo, sabemos con toda certeza de que hubo grupos de seguidores activos en Roma en el siglo II. Justino nos informa de su existencia ya para el 140 e.c. y, gracias a Epifanio de Salamina, sabemos que esta corriente perduró hasta los siglos IV o V. Lo interesante es que no tenemos noticia alguna en torno a la reacción del presbiterado romano o algún obispo de Roma, sea para avalar el movimiento o condenarle. Podemos especular debido a la condena de Justino o la de Ireneo años después que las congregaciones romanas no estaban abiertas de manera alguna al movimiento simoniano. Sin embargo, debido al grado de diversidad que existía en el cristianismo del siglo II, esto no pasa de ser una conjetura. Por otro lado, resulta curioso que dicho sector cristiano pudo haber contribuido al pensamiento trinitario que se consolidaría en el siglo IV, aun si la forma específica por la que abogaba (el modalismo) fuera rechazada. Sin embargo, el modalismo fue una corriente muy popular en Roma, tanto así que se decía que fue adoptada incluso por algunos de sus obispos (… sí, varios de los de Roma, los hoy considerados papas…) durante finales del siglo II y comienzos del siglo III, tales como Víctor I, Ceferino o Calixto I (Ehrman 2014, 308-309; Lampe 2003, 349).

2. Marción de Sinope

Aunque usualmente se ha descrito a Marción como gnóstico, tal vez por influencia de Ireneo, hoy día, la mayoría de los expertos en el tema no le considera así. Esto se debe a que usualmente el gnosticismo se define contemporáneamente mediante la cercanía a lo que se conoce como el “mito gnóstico” que típicamente adopta la forma en que aparece en el Apócrifo de Juan. No tenemos rastro alguno de dicho mito en las enseñanzas de Marción –al menos lo que se nos ha transmitido de él–, aparentemente despreciaba toda especulación mitológica o alegoría a partir de la Biblia Hebrea (McDonald 2017, 2:145-146; ver nuestra breve exposición del pensamiento marcionista en nuestro artículo anterior). Es llamativo que el marcionismo se convirtió en una forma dominante del cristianismo, especialmente en Oriente, desde estos tiempos hasta el siglo V e.c. (Ehrman 2003, 165; Litwa 2021, 59; McDonald 2017, 2:146).

Marción nos interesa para la discusión porque uno de los lugares donde Marción visitó fue Roma, e interactuó con ella. Los esposos Lord nos dicen que Marción era un hijo de un supervisor de una congregación, y que esta le excomulgó (a Marción). Tras intentos infructuosos de reconciliarse con su padre, fue a Roma a establecerse allí (Lord y Lord 1992, 70). El instrumento de “contraataque” de la Iglesia era Policarpo, quien supuestamente escuchó a los apóstoles y fue estudiante de Juan el Evangelista. Para los Lord, Policarpo conservó las enseñanzas de la Madre Iglesia, y las utilizó contra Marción. Después de narrar una muy legendaria tradición de supuesta persecución de cristianos bajo el Emperador Marco Aurelio, los Lord nos cuentan que cuando Policarpo y Marción se conocieron, este último le preguntó “¿me conoces?”, al que el primero le dijo “¡Te reconozco, primogénito de Satán!” (Lord y Lord 1992, 72-73)

Aunque estos relatos se encuentran entre los escritos de la patrística, bastante de ello parece ser genuino, pero mezclado con leyendas urbanas forjadas contra el mismo Marción. Una señal de eso es la afirmación de que Policarpo fue estudiante de Juan Apóstol (o Juan Evangelista). Como hemos establecido en esta misma serie, muchas de las autoridades de la época intentaban trazar su autoridad a los apóstoles mismos o personas asociadas a ellos. Más llamativa es la omisión de los Lord en relación con lo que hizo este pensador en Roma, me imagino que la razón es o falta de espacio de su presentación, o algún dato incómodo para ellos. Veamos.

A pesar de que era rechazado por la congregación de su padre, eso no significa que no fuera pudiente. Tenía un próspero negocio con embarcaciones (era un naukleros, dueño de barcos) y eso le permitió su traslado. Inmediatamente llegó a Roma, quiso aportar a las congregaciones de allí y donó a la congregación una jugosa suma de 200,000 sestercios (Ehrman 2003, 158; Lampe 2003, 241-242, 245; Litwa 2022, 161). La patrística heresiológica identifica este momento como la ocasión en la que Marción conoció a Cerdón, al que la apología cristiana asoció con su teología, aunque realmente no hay claridad en cuanto a dicha afinidad. M. David Litwa ha resaltado las afinidades entre Marción y el sector setiano (o Semilla de Set), que postulaba la existencia de un malvado creador del mundo y su identificación con Yahveh, la deidad israelita (Litwa 2022, 161). Sin embargo, como parece indicar Clemente de Alejandría, el pensamiento marcionista nació y evolucionó durante la época del emperador Adriano (117-138 e.c.), y cuando llegó a Roma, ya había madurado lo suficiente para comenzar a proclamarlo.

Durante el periodo de varios años en Roma, Marción elaboró dos obras importantes. La primera se conoce como Antítesis, donde Marción expuso su visión teológica. La segunda obra fue una colección de libros considerados referencias, y que fue fundamentalmente un tipo de primer “Nuevo Testamento” que existió (Ehrman 2003, 158). Usualmente esto se ha visto como el primer “canon”, o conjunto de libros sagrados del cristianismo, pero los especialistas señalan que ningún contemporáneo de Marción o estudiante reclamó haber establecido un grupo de libros sagrados (McDonald 2017, 2:148-149). La segunda obra de Marción se divide en dos partes:

- El Apostolikon: una edición de las cartas de Pablo: Gálatas, 1 y 2 Corintios, Romanos, 1 y 2 Tesalonicenses, Laodiceos (probablemente Efesios), Colosenses, Filemón y Filipenses. Parece haber sido una compilación de las 10 epístolas de Pablo que ya estaba circulando entre asociaciones cristianas desde finales del siglo I o comienzos del II.

- El Evangelion: una edición primitiva del Evangelio de Lucas.

En cuanto al Evangelion como tal, existe una controversia hoy día en torno a si el mismo Marción editó una versión original del Evangelio de Lucas, o si él tenía una versión primitiva de dicho escrito de la cual se elaboró posteriormente, por el mismo u otro autor. Por ejemplo, hay visos de que los primeros dos capítulos del Evangelio de Lucas no estaban allí originalmente, sino que comenzaba en el capítulo 3. (McDonald 2017, 2:143-144; para un estudio y reconstrucción crítica del canon de Marción, véase BeDuhn 2013). Entonces, ¿qué hay de los pasajes donde parece que Pablo hablaba positivamente de Israel y su dios? La respuesta de Marción es que eran interpolaciones judaizantes en las cartas paulinas. Como se podrán imaginar, rechazó la Biblia Hebrea como parte de su canon y realzaba una visión extrema del Cristo proclamado por Pablo. En cuanto a Jesús como tal, se suele afirmar que abrazó el docetismo: la creencia de que Jesús nunca tuvo cuerpo humano sino que solo parecía tener uno.

Eventualmente, su perspectiva fue rechazada por las congregaciones romanas, quienes le devolvieron los 200,000 sestercios. Asimismo, según las fuentes patrísticas, en el año 144 e.c. fue excomulgado de Roma (Ehrman 2003, 164; Lampe 2003, 250; McDonald 2017, 2:146). La razón de su excomunión fue precisamente su rechazo a las escrituras judías (McDonald 2017, 2:148). Aun con ese reclamo, hay eruditos que advierten sobre las aserciones exageradas de dichas fuentes y que probablemente no fue excomulgado, sino que decidió desasociarse con las congregaciones establecidas y utilizar sus recursos para establecer en Roma una red de comunidades que promulgaran su punto de vista. Probablemente, desde Roma inició el establecimiento de varias asociaciones en diversas partes del Mediterráneo (Litwa 2021, 58). Aunque el testimonio hay que tomarlo con pinzas, ya Justino Mártir nos reporta en el 150 e.c. que en cada provincia romana existían congregaciones marcionistas (Ehrman 2003, 165; Lampe 2003, 250).

Todo esto suena bien interesante, ¿pero qué tiene que ver esto con el tema que nos incumbe? El último punto refuerza a nivel histórico que, sin dudas, el cristianismo en el Mediterráneo continuó su diversificación en el siglo II. Más al punto, cuando buscamos en las diversas narraciones en torno a la recepción y el rechazo de las congregaciones romanas con relación a Marción, hay una ausencia de un factor cuyo silencio es muy elocuente: no tenemos noticia alguna del supervisor u obispo de Roma. Esto llama la atención debido a que alguien de la estatura de Marción fue muy influyente en Roma y otros lugares hubiera recibido la condena explícita de nada menos que el supervisor. Sin embargo, como bien argumenta Peter Lampe, aparentemente las congregaciones romanas todavía tenían como cuerpo de autoridad su colegio de ancianos o presbiterado; solo se mencionan las deliberaciones del “sínodo de ancianos y maestros”. Los fraccionamientos de la cristiandad romana impidieron por mucho tiempo la selección de un supervisor (Lampe 2003, 397-401). Cada anciano representaba a alguna congregación en la ciudad imperial. ¿Será la evidente ausencia de este “Sumo Pontífice” en esta etapa histórica la razón por la que los esposos Lord no hablan de lo que sucedió con Marción en Roma? Para todos los efectos, tenemos que decir que, por lo menos, para el año 144 e.c., año en el que supuestamente Marción se marchó de Roma, no hubo supervisor u obispo romano.

3. Valentín

Bob y Penny Lord nos hablan también de otro “hereje” que “la Iglesia combatió con valentía”. Se trata del “hereje” Valentín (nada que ver con San Valentín). La hostilidad que se tenía contra él desde el siglo II casi llegaba a la par con Marción. De hecho, cuando surgió el conflicto entre cristianos por la llamada “herejía arriana” en el siglo IV, el presunto “hereje” Arrio se defendió en una carta a su obispo Eusebio de Nicomedia insistiendo que no confesaba que el Hijo de Dios fuera “una emanación” del Padre, tal como solía enseñar Valentín. Desde la perspectiva católica tradicional, parece que Valentín era tan peligroso como “hereje”, que ni tan siquiera los demás “herejes” le querían. Los ataques más virulentos que vemos en Contra los herejes de Ireneo se dirigen precisamente a los valentinianos y le liga precisamente con los simonianos.

Los esposos Lord pueden fijar el periodo en el que estuvo operando Valentín en Roma: fue durante los papados del papa San Higinio (136-140 e.c.), el papa San Pío I (140-154 e.c.), hasta el pontificado de San Aniceto (157-168 e.c.) (Lord y Lord 1992, 64). Según los Lord, a pesar de que el Espíritu Santo gentilmente le susurraba para que regresara a la Iglesia, el maestro de las mentiras (Satanás) le prometió tesoros para traicionar a Cristo (¡!). La manera en que Valentín se aferró a su herejía es, para los Lord, un ejemplo de la suma arrogancia de este “hereje”, inventando falsas genealogías celestiales, atacando a María, la madre de Jesús, a la Eucaristía, además de proclamar que no existía el libre albedrío y que no habría resurrección de los muertos (Lord y Lord 1992, 64-68). Como siempre ocurre, la Iglesia arremetió contra él al ser denunciado por Lactancio al escribir Las instituciones divinas. Allí “refutó” las herejías de los valentinianos que, aunque se autoproclamaran cristianos, realmente no lo eran (Lord y Lord 1992, 69). Sin embargo, estamos en una situación muy semejante a la de Marción. ¿Por qué no le denunciaron los tres papas que estuvieron a cargo? Esta es una pregunta muy interesante. Veamos el asunto más a fondo.

Existe un debate actual en torno a si Valentín puede considerársele gnóstico o no. Expertos como David Brakke lo excluye al reservar el gnosticismo exclusivamente para los setianos y movimientos afines, ya que ellos son precisamente los autores del mito gnóstico. Valentín no comparte muchos aspectos importantes de ese relato mítico, sino que lo adaptó para sus propios fines (Brakke 2010, 99). Otros han señalado que el valentinianismo tiene muchos rasgos en común con el setianismo y otros movimientos gnósticos que justifica ser incluido en la controversial categoría. Estos rasgos no son meramente la adaptación del mito gnóstico, sino que también afirmaba que la ignorancia era motivo de pecado, y que la salvación se encontraba en el conocimiento, la gnosis. La mayoría se inclina de los estudiosos actuales le catalogan de gnóstico, pero este asunto continúa siendo discutido (Piñero, Montserrat Torrents y García Bazán 2009, I:55-62, 119). A pesar de ello, aquí asumiremos la perspectiva de Brakke. Otro asunto que ha sido objeto de acalorados debates se debe a si la obra el Evangelio de la Verdad (que fue recuperado en la Biblioteca de Nag Hammadi). Algunos eruditos están de acuerdo con que él (o un estudiante cercano) probablemente escribió dicha homilía, debido a la gran afinidad con los fragmentos que se atribuyen a él y que todavía sobreviven (Ehrman 2003, 192; Litwa 2022, 153; Piñero, Montserrat Torrents y García Bazán 2009, II:141). Otros especialistas afirman que probablemente no fue escrito por Valentín, ya que su contenido tiene características que no parecen coincidir con su mito. El movimiento valentiniano también fue una corriente que produjo otras obras por las que conocemos mejor su perspectiva, tales como el Evangelio de María, el Tratado Tripartito, el Evangelio de Felipe, el Diálogo del Salvador, Sabiduría de Jesucristo, la Oración de Pablo, el Tratado sobre la resurrección o la Interpretación del conocimiento.

No trataremos su especulación teológica, porque se ha hecho una breve exposición en el artículo previo. Sin embargo, nos centraremos en algunos aspectos de su vida. Tentativamente sabemos que nació en Egipto a comienzos del siglo II. Se formó en Alejandría, un centro intelectual importante del Mediterráneo, además de haber sido un lugar de formación judía y cristiana a comienzos de la época. Hay pocas dudas de que fue en ese sitio donde muy probablemente se familiarizó con el gnosticismo cristiano naciente. En el año 135, se mudó a Roma donde dirigió sermones en torno a sus enseñanzas. A partir de lo que los esposos Lord, Ireneo y Arrio nos dicen, parecería que fue excomulgado al día que abrió sus labios para predicar. Sin embargo, ese no es el caso. Valentín fue figura eminente de autoridad en la cristiandad romana por un periodo aproximado de veinticinco a treinta años y, contrario a Marción, nunca se separó de las asociaciones ya establecidas la región. Supuestamente, su autoridad procedía de haber sido estudiante de un tal Teudas que, a su vez, había sido discípulo de Pablo de Tarso. Aparentemente, esto se decía para darle a este pensador una especie de legitimación apostólica de su doctrina (Brakke 2010, 103; Litwa 2022, 137). La otra fuente para su autoridad fueron sus experiencias místicas, un factor que le diferenciaba de los gnósticos. Él alegaba haber visto al divino Logos como un infante. En el Evangelio de la Verdad dice, “[he] estado en el lugar del reposo” (IX:43; Piñero, Montserrat Torrents y García Bazán 2009, 161; Brakke 2010, 103). Su influencia fue muy marcada y las corrientes valentinianas perduraron hasta el siglo IV.

Tan popular llegó a ser, que Tertuliano reporta que casi logró un alto puesto de episcopado de Roma. Sin embargo, perdió debido al hecho de que su contrincante había pasado sufrimiento por defensa de la fe cristiana (Smith 2020, 2). Pero ya vimos con Marción que durante el periodo de 135 hasta al menos el 144 e.c., parece no haber episcopado romano alguno. En la literatura cristiana romana (1 Pedro, 1 Clemente, El Pastor de Hermas), los términos “anciano” y “supervisor” eran intercambiables, especialmente si se trataba de algún anciano con algún oficio significativo. Por ende, cuando Tertuliano nos habla de Valentín como candidato a supervisor, lo más probable se refiere presbiterado con una función especial (Lampe 2003, 399).

Lo otro que hay que destacar es que durante su vida, no parece haber sido condenado formalmente o excomulgado por su doctrina. No sabemos nada de él después del 165 e.c., es como si hubiera desaparecido de la historia. Esto parece ser consecuente con la aceptación de la variedad doctrinal que permeaba en Roma (Brakke 2010, 190; Litwa 2022, 137).

Tránsito a un episcopado romano

En algo los esposos Lord pudieron haber tenido razón: Valentín pudo haber conocido al primer supervisor u obispo romano, llamado Aniceto. Según fuentes (que discutiremos más adelante) fue electo supervisor romano en algún momento durante el periodo del 153 al 155 e.c. Eusebio de Cesarea cita a Ireneo:

Y hallándose en Roma el bienaventurado Policarpo en tiempos de Aniceto, surgieron entre los dos pequeñas divergencias, pero en seguida estuvieron en paz, sin que cerca de este capítulo se querellaran mutuamente, porque ni Aniceto podía convencer a Policarpo de no observar el día –como que siempre lo había observado, con Juan, discípulo de nuestro Señor, y con los demás apóstoles con quienes convivió–, ni tampoco Policarpo convenció a Aniceto de observarlo, pues este decía que debía mantener la costumbre de los ancianos antecesores suyos.

Y a pesar de estar así las cosas, mutuamente comunicaban entre sí, y en la iglesia Aniceto cedió a Policarpo la celebración de la eucaristía, evidentemente por diferencia, y en paz se separaron el uno del otro; y paz tenía la Iglesia toda, así los que observaban el día como los que no lo observaban.

Historia Eclesiástica V,24:17.

Décadas después de Aniceto (la década de 180 e.c.), Hegesipo, también citado por Eusebio corrobora la sucesión romana, y comienza con Aniceto (Historia Eclesiástica IV,22:3).

A Aniceto le sucede Sotero. De él, tenemos noticia de parte de Dionisio de Corinto. En una carta de este supervisor citada por Eusebio, él se dirigió a la cristiandad romana:

… desde el principio tenéis esta costumbre, la de hacer el bien de múltiples maneras a todos los hermanos y enviar provisiones por cada ciudad a muchas iglesias; remediáis así la pobreza de los necesitados y, con las provisiones que desde el principio estáis enviando, atendéis a los hermanos que se hallan en las minas, conservando así, como romanos que sois, una costumbre romana transmitida de padres a hijos, costumbre que vuestro bienaventurado supervisor Sotero no solamente ha mantenido, sino que incluso la ha incrementado, suministrando, por una parte, socorros abundantes para enviar a los santos, y, por otra, como padre que ama tiernamente a los suyos, consolando con afortunadas palabras a los hermanos que llegan a él.

Historia eclesiástica IV,23:10.

Fuera de esto, no sabemos nada más de Sotero en el siglo II.

Le sigue como sucesor al que fue asistente (diácono) de Aniceto, llamado Eleuterio. En torno a él, Eusebio cita a unos mártires escribiéndole a Roma sobre su portador, Ireneo (de Lyon):

De nuevo y siempre rogamos que goces de salud en Dios, padre Eleuterio. Hemos impulsado a nuestro hermano y compañero Ireneo para que te lleve esta carta, y te rogamos que le tengas por recomendado, celador como es del testamento de Cristo, porque, de saber que un cargo confiere a alguno justicia, desde el primer momento te lo habríamos recomendado como anciano de la Iglesia, lo que es precisamente.

Historia eclesiástica V,4:2

Ahora bien, de buenas a primeras, podríamos llegar a la errada conclusión de que estos tres supervisores o epíscopos adoptaron la estructura monárquica que se ve en las comunidades orientales cristianas. Una mirada crítica nos invita a tener suma precaución. Recordemos nuestra conclusión con Valentín: los supervisores u epíscopos no son otra cosa que un puesto de anciano en un oficio especial. Estos tres epíscopos que acabamos de discutir tienen un denominador común: administran ayudas a iglesias o comunidades necesitadas y mantienen relaciones diplomáticas con ellas. En estas fuentes tempranas, nunca encontramos propiamente al obispado romano monárquico gobernando internamente a las congregaciones romanas (Lampe 2003, 402).

Aun así, hay indicios de intento de convertir el supervisado romano en uno monárquico, especialmente durante el episcopado de Eleuterio. Por ejemplo, tenemos evidencia de que intervino con los montanistas en Roma, pero que los mártires de la Galia (aquellos que escribieron la carta) rogaban misericordia por ellos porque algunos también habían sido mártires (Historia eclesiástica V,3-4). Además, el listado de línea de sucesión aparece justo en el momento de su obispado, especialmente en la década de 180, cuando Hegesipo e Ireneo nos lo brindan (del que hablaremos más adelante).

Finalmente, cuando el sucesor de Eleuterio, Víctor I, le sucede en el episcopado en el 189, ya este asumió el gobierno de la red de congregaciones romanas en general. Para todos los efectos, Víctor, es el primer obispo romano en el sentido monárquico del término y que ya se encuentra legitimado por una sucesión apostólica.

Varios listados cuestionados

Desde tiempos de Ireneo y Tertuliano, ha existido una tradición de nombres de supervisores u obispos romanos desde tiempos apostólicos y que la Iglesia Católica actualmente presenta como evidencia de sucesión apostólica desde Pedro como el primer obispo de Roma. Los primeros listados de supervisores romanos que parecen haber sido los de Hegesipo e Ireneo. He aquí lo que el primero nos tiene que decir al respecto cuando visitó el corazón del Imperio:

Y llegado a Roma, me hice una sucesión hasta Aniceto, cuyo diácono era Eleuterio. A Aniceto le sucede Sotero, y a este, Eleuterio. En cada sucesión y en cada ciudad las cosas están tal como las predican la Ley, los Profetas y el Señor.

Historia eclesiástica IV,22:3

Es interesante destacar que Hegesipo nos dice que “me hice una sucesión hasta Aniceto”, pero no nos da los nombres de los supuestos supervisores anteriores. ¿Qué pasó con este listado? Sin embargo, sí nos habla de Aniceto hasta Eleuterio, justo antes del episcopado monárquico de Víctor I.

La segunda lista de supervisores romanos es provista por Ireneo de Lyon, el gran heresiólogo.

Mas, como sería demasiado largo en una obra como esta enumerar las sucesiones de todas las iglesias, indicamos solamente la de una de ellas, la de la iglesia más grande, más antigua y más conocida de todos, que la fundaron y establecieron en Roma los más gloriosos apóstoles Pedro y Pablo; mostrando que la tradición que posee de los apóstoles y la fe (a) que ella anuncia a los hombres llega hasta nosotros por la sucesión de obispos; nosotros confundimos a todos aquellos que de cualquier manera que sea, o bien por propia complacencia, o por gloria vana, por ceguera y error doctrinal, constituyen grupos ilegítimos; porque con esta Iglesia, a causa de su origen más excelente, debe necesariamente estar de acuerdo toda la Iglesia, es decir, los fieles de todas partes –en ella, por medio de las gentes que son de todas partes, se ha conservado siempre la tradición que viene de los apóstoles.

Por tanto, después de haber fundado y edificado la Iglesia, los bienaventurados apóstoles entregaron a Lino la dignidad del episcopado: Pablo hace mención de este Lino en sus cartas a Timoteo [2 Timoteo 4:21]. Le sucede Anacleto. Después de él, en tercer lugar a partir de los apóstoles, el episcopado corresponde en suerte a Clemente. El cual había visto a los apóstoles mismos y se había relacionado con ellos; y, como tenía todavía la predicación apostólica sonando en sus oídos y la tradición ante sus ojos no estaba solo: porque todavía quedaban entonces muchos que habían sido adoctrinados por los apóstoles. En esas circunstancias, bajo el gobierno de Clemente, se produjo entre los hermanos de Corinto una divergencia de opiniones no pequeña; la Iglesia de Roma envió a los corintios una carta importantísima para reconciliarlos en la paz y renovar su fe y anunciarles la tradición que ella había recibido recientemente de los apóstoles, a saber: Un solo Dios Todo Poderoso, Creador del cielo y de la tierra, que modeló al hombre, que hizo venir el diluvio, y llamó a Abraham, que sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, conversó con Moisés, dio la ley, envió a los profetas y preparó el fuego para el diablo y sus ángeles. Pueden aprender lo que quieren de la Escritura misma que este es el mismo Dios anunciado por las iglesias como el Padre de Nuestro Señor Jesucristo, y puede también conocer con ella la tradición Apostólica de la Iglesia, puesto que esta carta es anterior a los actuales fautores del error, que inventan falsamente a otro dios superior al “Demiurgo” y creador de todo lo que existe [aquí Ireneo se refiere a los gnósticos y valentinianos]. A este Clemente sucede Evaristo; a Evaristo Alejandro; después, en sexto lugar, a partir de los apóstoles que fue establecido Sixto; después de él Telesforo, que dio glorioso testimonio [martirio]; después Higinio, a continuación Pío, después de él Aniceto. Habiéndole sucedido Sotero a Aniceto, ahora en duodécimo lugar posee el episcopado procedente de los apóstoles, Eleuterio. Por orden y sucesión en la Iglesia y el anuncio de la verdad llegan hasta nosotros. Y esta es la prueba más palpable de que es una sola y la misma fe vivificante, que en la Iglesia, desde los apóstoles hasta ahora se ha conservado y transmitido la verdad.

Contra las herejías III,3:2-3 (mi énfasis). “[ ]” = mis observaciones

Aquí hay bastante qué discutir. He aquí unos puntos a tener en consideración:

- Tenemos un listado de doce obispos de Roma hasta Eleuterio. El hecho de que el listado dé específicamente ese número ya despierta sospecha. A todas luces, Ireneo intenta darle legitimidad apostólica al supervisor Eleuterio, el número reforzaría esa convicción. Estamos ante una transparente propaganda.

- Las sospechas sobre el punto anterior se agravan cuando notamos que el sexto supuesto pontífice se llamaba Sixto. Sixto se deriva del latín “sextus” que significa “sexto”.

- Sabemos que en el periodo de Pedro y Pablo es difícil hablar del establecimiento apostólico de “episcopados” en el sentido del monoepiscopado monárquico. Hay una sola mención de supervisores (epíscopos) en Filipenses (1:1), pero algunos estudiosos sospechan que este es un añadido posterior: no tenemos referencia alguna a supervisores en ninguna otra carta auténtica paulina, y Pablo abogaba por una organización de índole carismática (ver 1 Corintios 12; 14). Asimismo, esta inclusión de los supervisores y asistentes (diáconos) no era usual en los saludos paulinos (Vidal 2012, 535). Esta aproximación tiene la evidente desventaja de que el fragmento que incluye a supervisores y asistentes se encuentra en todos nuestros mejores manuscritos. Lo que sí han señalado muchos expertos es que se refiere a “supervisores” en plural, que sería muy inusual si se tratara de un obispo en el sentido monárquico del término. Sabemos también que era típico de las asociaciones de la época (no solo cristianas sino en general) tener a un supervisor. Parece que Pablo se refiere aquí más bien a oficiales comunitarios en Filipo, no del tipo de supervisores de finales del siglo I y comienzos del II, comprendido desde la jerarquía supervisor-ancianos-asistentes (Holloway 2017, “I. Letter Prescript 1:1-2”; Piñero 2015, 396).

- La tendencia de las iglesias de radicar su punto de origen en los apóstoles o sus seguidores inmediatos era bastante común. Recordemos que Valentín tenía su legitimidad apostólica en parte por haber sido estudiante de Teudas, que era seguidor de Pablo. Muchos de los escritos gnósticos implican haber recibido conocimiento especial de parte de Judas Iscariote (Evangelio de Judas), María Magdalena (Evangelio de María, Evangelio de Felipe), Jacobo el hermano de Jesús (Apócrifo de Jacobo, Primer Apocalipsis de Jacobo, etc.) o Juan (Apócrifo de Juan). Según Hechos, Simón de Samaria había sido bautizado por Felipe, quien a su vez estaba directamente ligado a los apóstoles. Policarpo era famoso por haber sido estudiante de Juan el Apóstol. Las iglesias de Alejandría creían tener su origen en Marcos, el supuesto secretario de Pedro (Eno 1990, 18). Desde la antigüedad hasta hoy, Antioquía siempre ha reclamado tener la cátedra de Pedro. Dado ese contexto, no sorprende que Ireneo solo quiere favorecer a su red cristiana, que incluye el supervisado romano de Eleuterio (tiene una deuda de gratitud con él) diciendo que aquellas comunidades genuinamente cristianas son las establecidas por los apóstoles y que deben coincidir con las perspectivas doctrinales romanas.

- Muchos católicos toman las palabras de Ireneo para afirmar la supremacía histórica del papado romano sobre las demás iglesias en este periodo. Sin embargo, cualquier lector atemperado a los datos que conocemos sobre el contexto de las congregaciones romanas (como hemos discutido a fondo en esta serie), además de estar atento a lo que dice el texto, Ireneo no alega que las demás iglesias estén sometidas doctrinalmente a Roma. Lo que dice es que se puede distinguir una iglesia con una enseñanza correcta de la incorrecta (la que promulgue “herejías”) por su fundación apostólica. Como la “iglesia” de Roma fue establecida por Pedro y Pablo, las genuinas comunidades de fundación apostólica deben coincidir con la de Roma. Por implicación, aquellas que no, son ilegítimas y fomentadoras de las “herejías”.

- Lo anterior implica que en Roma había una presunta unidad eclesial que, como hemos visto, realmente no existía. Vimos en artículos anteriores que el adopcionismo era la visión genuinamente apostólica (aparece en Romanos 1:3-4; parece haber sido sostenida por Jacobo y la cristiandad jerusalemita), pero que el primer epíscopo de Roma, Víctor I, excomulgó por razones doctrinales a un adopcionista. Por buen tiempo, la cristiandad romana no tuvo problema alguno con Valentín y casi le elige a un alto puesto; la razón por la que perdió no fue doctrinal. Es más, justo antes del final del episcopado de Víctor I, este ordenó sacerdote a Florino, un eminente valentiniano, evento que jamás Ireneo hubiera visto con buenos ojos (Historia eclesiástica V,15,20). Esto puede indicar fuertemente que el valentinianismo todavía era bastante popular en la cristiandad romana. Marción logró establecer congregaciones suyas en esa ciudad y algunos especialistas sospechan que en realidad no fue excomulgado, como usualmente se alega. Tenemos constancia del favorecimiento de lo que posteriormente se llamaría “la herejía del modalismo”, cuyas raíces se encuentran en Simón de Samaria, por parte de los mismos obispos romanos. Tertuliano parece indicar en uno de sus escritos que colocó en posición de liderato a Práxeas, un eminente favorecedor del monarquismo modalista, con el objetivo de combatir el montanismo (otro grupo influyente en Roma). Una vez más, cuando leemos a Ireneo estamos ante una propaganda ideológica que presume una unidad donde no existía.

- Es interesante que Ireneo no incluye a Pedro como primer epíscopo. Implícitamente, niega que Pedro fuera el primer supervisor romano.

- A lo anterior se añade que en toda la literatura patrística de los siglos I y II, hay una sorprendente escasez de atención a la figura de Pedro (Eno 1990, 15).

- En cuanto a Lino, Ireneo afirma que este es el mismo que aparece en 2 Timoteo. Sin embargo, el consenso entre los especialistas del Nuevo Testamento es que las Cartas Pastorales, o como Piñero les llama “Cartas Comunitarias” (1 y 2 Timoteo, Tito), no fueron escritas por Pablo y son consideradas por muchos falsificaciones (Ehrman 2013, 192-217, 367-398; Mason y Robinson 2013, 187-189). Dado que 2 Timoteo no dice más nada sobre Lino, es imposible establecer una asociación entre el “Lino” del listado que Ireneo nos brinda y el “Lino” de 2 Timoteo. Es más, nos lleva al muy probable escenario de que esta asociación de ambos no es otra cosa que un refuerzo propagandístico de la legitimidad apostólica romana. Ireneo nos está diciendo que el Lino que Pedro estableció como epíscopo es el mismo que Pablo aprecia.

- Ireneo se desvive expresando su admiración por 1 Clemente, carta que discutimos en otro artículo de esta serie y que identifica con un obispo romano llamado Clemente. Sin embargo, como ya hemos establecido, en ninguna parte de la epístola se nos dice que lo escribió una persona llamada Clemente y no hay rastro alguno de alusión al episcopado romano. Al contrario, habla de aquellos “ancianos [presbíteros] que nos han precedido” (1 Clemente 44:15). Por tanto, la asociación de 1 Clemente con el “obispo Clemente” es tardía.

- Con la notable excepción de Clemente, y asimismo de Aniceto, Sotero y Eleuterio (a los que él discute en otro lugar), es sorprendente que Ireneo no provee información alguna sobre los demás. Lo único que nos dice en el caso de Telesforo es que fue mártir.

- La información dada por Ireneo conflige con la que nos dice Tertuliano, quien afirma que Clemente fue el primer supervisor romano ordenado por Pedro (Tertuliano, De praescriptione haereticorum XXXII).

- Finalmente, vemos en la literatura de los siglos I y II una total ausencia de la jurisdicción de Roma en asuntos internos de otras comunidades.

Conclusión de nuestros hallazgos

“… lo único cierto es que los personajes recogidos por esta

lista episcopal [de Ireneo] hasta Pío incluido (140-155)

son solo nombres sin la más mínima realidad histórica.”

–Manlio Simonetti (Acerbi y Teja 2020, present.)

Hemos demostrado hasta aquí que sencillamente la visión del obispo de Roma como el sucesor episcopal y doctrinal de Pedro es históricamente insostenible. Una vez aplicamos la crítica histórica a los datos provistos por la literatura cristiana y otra documentación disponible, se revela toda la doctrina de sucesión apostólica petrina como un mito fundacional que es actualmente promovida por el Vaticano para legitimar su autoridad sobre la cristiandad.

Los católicos siempre han utilizado el argumento de la sucesión del episcopado romano como manera de legitimar la estructura de la jerarquía católica como una establecida por el mismo Jesús. La evidencia que suelen dar es el famoso listado: Pedro, Lino, Cleto (Anacleto), Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telesforo, Higinio, Pío, Aniceto, Sotero, Eleuterio y Víctor. Sin embargo, estos datos proceden de Ireneo (siglo II) y de otro documento muy tardío conocido como el Liber Pontificalis (siglo IX), que, sin duda, se basa en el listado del heresiólogo. En el siglo II, no se tiene todavía la idea de Pedro como el primer obispo romano, y hay unas fuertes discrepancias en la información dada por Ireneo y por Tertuliano. Lo más que podemos decir de estas sucesiones episcopales es lo siguiente:

- La lista desde Lino hasta Pío como obispos romanos es ficticio. No es corroborado por ninguna de nuestras fuentes disponibles de la época o, incluso, algunas posteriores. No tenemos rastro alguno de la mención de un obispo romano en 1 Clemente, la Carta de Ignacio a los romanos, el Pastor de Hermas, Justino Mártir o en algunos documentos posteriores referentes a esta misma época (como por ejemplo, los sucesos relacionados con Marción). Puede ser que los nombres sean realmente de unos ancianos eminentes o de figuras admiradas de la congregación romana, pero lo que despierta la sospecha es el uso del número doce para la época de Eleuterio. En el mejor de los casos, alguien acomodó a estas personas insignes en un listado para que dieran doce. En el peor, alguien inventó algunos de estos nombres. No importa cuál sea el caso, esta parte del listado no tiene validez histórica alguna.

- La mención de los supervisores Aniceto, Sotero y Eleuterio se tratan de ancianos ocupando un oficio especial a nombre de las congregaciones romanas. Su existencia, probablemente cierta, es confirmada por Hegesipo, quien visitó a Roma. En los tres casos, ellos tenían funciones de mantener relaciones cordiales con otras iglesias y asistirles si necesitaban ayuda. Aunque se les llamaba “supervisores”, no vemos en ellos el ejercicio efectivo de autoridad para asuntos internos de las congregaciones romanas, que hasta entonces residía en el colegio de ancianos.

- Para todos los efectos, Víctor I (189-199 e.c.) fue el primer obispo monoepiscopal atestiguado de Roma. Es en el caso de Víctor en particular en que no existe actualmente debate alguno sobre a su existencia y oficio como obispo de Roma (Acerbi y Teja, 2020, present.; Gnoli 2020).

Por otro lado, se fue confeccionando alrededor de la cristiandad romana un tejido legendario en diversos niveles. Se tiene una memoria (probablemente cierta, pero muy distorsionada) de la presencia y muerte de Pedro y Pablo en Roma. Más allá de eso, la evidencia señala el establecimiento de congregaciones en casas dispersas en Roma dirigidas por al menos un anciano. La cristiandad, pues, se reunía en sínodos y colegios de ancianos para deliberar sobre asuntos que les inquietaban (Eno 1990, 27-28). Se ve también una enorme diversidad de posiciones en torno a asuntos doctrinales, algo que parece haber impedido el establecimiento de un supervisado tipo jerárquico o monárquico hasta el 189 e.c. Aun con todo, los sínodos de ancianos empezaron a preocuparse por algunas tendencias doctrinales que ya estaban rondando por Roma, tales como el simonismo, el gnosticismo y el marcionismo. Para combatir a algunas de estas tendencias, el autor de Hechos de Apóstoles atacó a Simón en el texto, mientras que otra literatura piadosa de la época empezó a afianzar la importancia de la presencia apostólica de Pedro en Roma a expensas del “hereje” Simón Mago. La Carta de Clemente (1 Clemente) sin duda admirada por otros círculos de autoridad, fue una fuente de crédito para Roma ante el aparente éxito de apaciguar las aguas de las congregaciones de Corinto. Las congregaciones romanas se sumaron también a la tendencia general de las diversas agrupaciones cristianas de afianzar su autoridad en la presunta conservación de la doctrina apostólica, especialmente en la de Pedro y Pablo. Ya para finales del siglo II, bajo el supervisado de Eleuterio (con ayuda de Hegesipo e Ireneo), se han creado las bases políticas y religiosas –con un mito fundacional– para el afianzamiento del obispado romano monárquico, acontecimiento que ocurre bajo Víctor I.

Lo que he descrito en líneas generales es, con la excepción de un sector de historiadores católicos conservadores, la opinión mayoritaria de los expertos en este tema (Acerbi y Teja 2020, present.; Gnoli 2020; Eno 1990, 19). Entre los estudiosos, esto es vox populi; saben que diverge significativamente del mundo armonioso que nos que desea promover la oficialidad católica. Pero el católico promedio no lo sabe.

¿Por qué?

Este blog se mantiene por el administrador, pero también se sostiene, en parte, gracias a las donaciones de sus lectores. Si le gusta el contenido y desea ayudar, en la medida que se pueda, done con PayPal. Puede también comprarme un café usando PayPal o Stripe. O pueden enviar dinero usando cualquiera de las siguientes criptomonedas:

Bitcoin: 1MLP6kxvE3vNsNcv91BPT3zDd86eMyk9UN

Ethereum: 0xd90DCCbf29A9723594d00b7aE454aD6Af1b4E7B8

Litecoin: LN4gPjGF9cKRJfcVZaTfTvkEnRae4AfAyk

Basic Attention Token (BAT): 0xbFb99452c5558145FF5b3a25129B42f1e03Ae83F

Muchas gracias.

Referencias

Acerbi, Silvia y Ramón Teja, eds. 2020. El primado del obispo de Roma. Orígenes históricos y consolidación. Siglos IV-VI. Madrid: Editorial Trotta. Kindle.

BeDuhn, Jason D. 2013. The First New Testament: Marcion’s Scriptural Canon. Salem, OR: Polebridge Press.

Bernabé, Alberto. 2008. Fragmentos presocráticos. De Tales a Demócrito. Madrid: Alianza Editorial.

Brakke, David. 2010. The Gnostics. Myth, Ritual, and Diversity in Early Christianity. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Ehrman, Bart D. 2004. Cristianismos perdidos. Los credos proscritos del Nuevo Testamento. Barcelona: Ares y Mares.

—. 2013. Forgery and Counterforgery. The Use of Literary Deceit in Early Christian Polemics. Oxford: Oxford University Press.

—. 2014. How Jesus Became God: The exaltation of a Jewish Preacher from Galilee. NY: HarperOne.

Eno, Robert E. 1990. The Rise of the Papacy. Eugene, OR: Wipf & Stock.

Eusebio de Cesarea. 2008. Historia eclesiástica. Trad. Argimiro Velasco-Delgado. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

Evans, Craig. 2007. El Jesús deformado. Cómo algunos estudiosos modernos tergiversan los evangelios. Santander: Editorial Sal Terrae.

Gnoli, Tomasso. 2020. “Roma: Hacia el episcopado monárquico (hasta el siglo III).” En El primado del obispo de Roma: Orígenes históricos y consolidación (siglos IV-VI). Editados por Silvia Acerbi y Ramón Teja. Madrid: Editorial Trotta. Kindle.

Haar, Stephen. 2003. Simon Magus: The First Gnostic? Berlin: Walter de Gruyter.

Hansen, Chris. 2021. “An Evaluation of the Neo-Dutch Radical School of New Testament Criticism.” The American Journal of Biblical Theology 22, núm. 12, 21 de marzo: 1-26.

Holloway, Paul A. 2017. Philippians. A Commentary. Minneapolis: Fortress Press. Scribd.

(San) Ireneo. 1999. Contra las herejías. Trad. Jesús Garitaonandia Churruca. Sevilla: Apostolado Mariano.

(San) Justino. 1990. Apologías. Trad. Hilario Yabén. Sevilla: Apostolado Mariano.

Lampe, Peter. 2003. From Paul to Valentinus. Minneapolis: Fortress Press.

Litwa, M. David. 2021. The Evil Creator: Origins of an Early Christian Idea. Oxford: Oxford University Press.

—. 2022. Found Christianities. Remaking the World of the Second Century CE. London: T & T Clark.

Lord, Bob y Penny Lord. 1992. Scandal of the Cross and Its Triumph. Journeys of Faith.

Mason, Steve. 1992. Josephus and the New Testament. Peabody: Hendrickson Publishers.

Mason, Steve y Tom Robinson. 2013. Early Christian Reader. Atlanta: Society of Biblical Literature.

McDonald, Lee Martin. 2017. The Formation of the Biblical Canon. 2 vols. London: Bloomsbury.

Mondolfo, Rodolfo. 2007. Heráclito. Textos y problemas de su interpretación. México: Siglo Veintiuno Editores.

Montserrat Torrents, José. 1983. Los gnósticos. 2 vols. Madrid: Editorial Gredos.

Perea Yábenes, Sabino. 2008. “Demonios, exorcismos y emperadores en los Hechos del Apóstol Pedro”. ‘Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones 13: 167-181.

Pervo, Richard I. 2006. Dating Acts. Between the Evangelists and the Apologists. Santa Rosa, CA: Polebridge Press.

Piñero, Antonio. 2015. Guía para entender a Pablo de Tarso. Madrid: Editorial Trotta.

—, ed. 2022. Los libros del Nuevo Testamento. Traducción y comentario. 2da. ed. Madrid: Editorial Trotta. Kindle.

Piñero, Antonio, José Montserrat Torrents y Francisco García Bazán, eds. y trads. 2009. Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi. 3 vols. Madrid: Ediciones Trotta.

Ruiz Bueno, Daniel. 1954. Padres apostólicos griegos (s. II). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

Smith, Dennis E. y Joseph B. Tyson. 2013. Acts and Christian Beginnings. The Acts Seminar Report. Salem, OR: Polebridge Press.

Smith, Geoffrey S. 2020. Valentinian Christianity. Texts and Translations. Oakland, CA: University of California Press.

Stanton, Graham. 2013. Studies in Matthew and Early Christianity. Mohr Siebeck.

Vidal, Senén. 2012. Las cartas auténticas de Pablo. Bilbao: Ediciones Mensajero.