Partes anteriores de la serie: 1

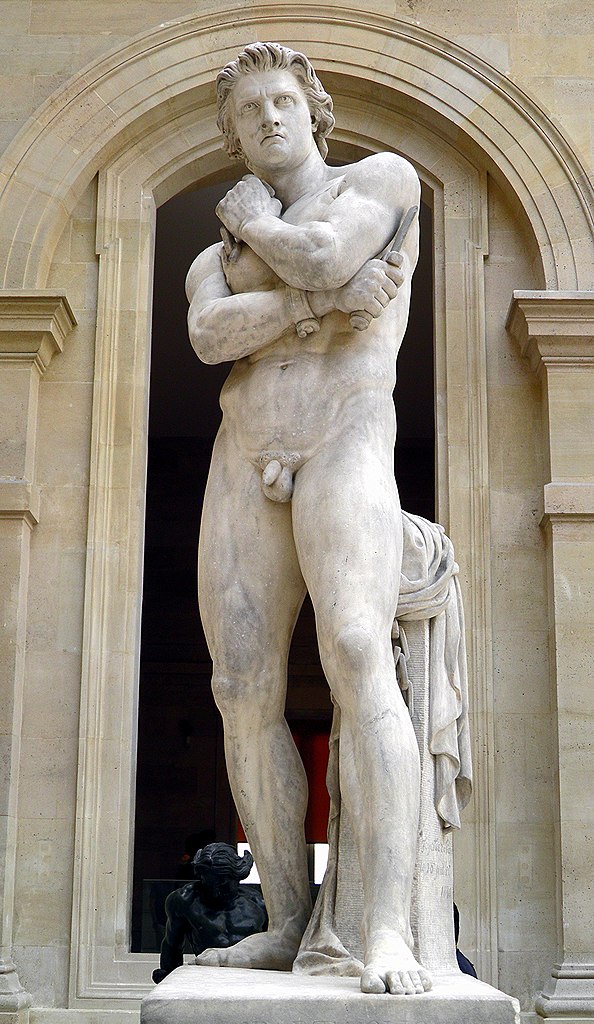

Un caso de crucifixiones: Espartaco y sus seguidores

Espartaco estaba en serios problemas. Ante un intento fallido de regresar a su amada patria, Tracia, su ejército deseaba otra quedarse en Italia. Después de haber sido gladiador y esclavo, planificó junto a otro esclavos Crixo y Enómao un escape de un número reducido de esclavos que se dieron a la fuga.

Dado que los generales más importantes estaban liderando ejércitos fuera de Roma, porque no había gloria a la hora de derrotar esclavos, y viendo que sólo se trataba de 70 a 90 hombres, se le encargó a jefes militares de más bajo rango y al azar resolver este relativamente minúsculo. Pero Espartaco no era cualquier esclavo. A pesar de que nos ha llegado información de que supuestamente había nacido esclavo. Tenemos indicios históricos de que, en realidad, había nacido y vivido libre. El historiador Apiano, en sus Guerras Civiles (ca. 150 e.c.) nos provee el siguiente dato:

Por este mismo tiempo, en Italia, entre los gladiadores que se entrenaban para el espectáculo en Capua, Espartaco, un hombre de Tracia que había servido en cierta ocasión con los romanos como soldado y que, a causa de haber sido hecho prisionero y vendido, se encontraba entre los gladiadores, convenció a unos setenta de sus compañeros a arriesgarse por la libertad más que por la gala de un espectáculo y, después de violentar en compañía de ellos a los guardianes, escapó.

Apiano, Guerras Civiles I.116 (mi énfasis)

Para todos los efectos, el gran fugitivo conocía plenamente las entrañas de la milicia romana: quién es quién, cuáles eran las estrategias de ese formidable ejército en batalla, la idiosincrasia romana, entre otros factores. Entre los fugitivos se encontraban tracios, germanos y galos.

Y esto nos lleva al segundo indicio de que este dato parece ser correcto: cuando el Senado envió 3,000 soldados bajo el mando Cayo Claudio Glaber para combatir a su grupo, las huestes de Espartaco lo derrotaron en batalla. Peor experiencia tuvo el pretor Publio Varinio cuando se le envió su ejército. Apiano nos dice que Espartaco logró capturar el caballo de Varinio. “Tan gran peligro corrió el general romano de ser capturado por un gladiador” (Guerras Civiles I.116). Y no fue el último en pasar por esa humillación.

Pero, ¿cómo fue que setenta a noventa esclavos derrotaron a tres mil? Pues, no eran tales. Aunque los detalles son oscuros, cuando el guerrero fugitivo y los esclavos que le acompañaban se asentaron en el Vesubio, según las crónicas, logró reunir cerca de 10,000 hombres (¡!). Según Julio Mangas,

La larga discusión sobre el origen de los esclavos no se ha regido por motivos puramente eruditos sino por el deseo de conocer si el origen de los esclavos condicionó la estrategia de sus movimientos por Italia y los planes de huida de la misma con el fin de retornar a sus países de procedencia.

Mangas 1999, 191.

Como bien afirma Mangas, designar este movimiento como “una revuelta de esclavos” no hace justicia a lo que aconteció. No solamente más esclavos se le unieron, sino que también hubo “[j]ornaleros del campo, pequeños agricultores empobrecidos y pastores de la Campania, Apulia y otras partes de Italia” (Mangas 1999, 191). El dato revela que probablemente hubo un fuerte descontento con el statu quo por parte de los pobres y los esclavos. La diversidad de sus huestes añadió complejidad a su lucha y fue un factor importante en las decisiones del nuevo rival de Roma. Esta Tercera Guerra Servil iniciada por los gladiadores empezó a ser un problema muy serio para la República. En el 72 a.e.c., el Senado le encargó Lucio Gelio Publicola y Cneo Cornelio Léntulo junto a cuatro legiones (de 16,000 a 20,000 soldados) a neutralizar la revuelta, y al final fueron derrotadas. Lo mismo pasó con los cónsules Cayo Casio Longino y Cneo Manlio (Mangas 1999, 192).

No obstante estos triunfos, cuando Espartaco fue al norte para escapar a su patria, su ejército no quería hacerlo. Por razones que permanecen oscuras para la historia, el grupo decidió otro curso de acción. Esto le llevó al sur de la Península Italiana, donde se dio su derrota final. En un momento dado, Crixo había dividido sus huestes, que fue devastada por el cónsul Gelio (Apiano, Guerras Civiles I.117; Plutarco Vidas paralelas: Craso IX.9). En el caso del otro grupo, Espartaco vio bajas entre sus seguidores durante su confrontación contra otras legiones. El Senado le había encomendado a Marco Licinio Craso —el noble más rico de Roma— a que finalizara con la rebelión. Aun cuando contaba un número de legiones bajo su mando, consiguió con su dinero seis más para esta empresa. Además, llamó a Cneo Pompeyo —que estaba en la Hispania— para que le ayudara en estos momentos difíciles. Crixo y sus seguidores habían sido derrotados por uno de los cónsules anteriores, así que a Craso le restaba la amenaza más importante, el mismo Espartaco.

Por razones que no son claras, éste había decidido viajar al sur donde estuvo esperando unos piratas en el sur de Italia, probablemente con el propósitoo de escapar a los Balcanes o a Sicilia, pero ellos nunca se presentaron. Asimismo, Craso había bloqueado las rutas de escape por tierra, y el exesclavo fugitivo se vio falto de provisiones. Aun así, quiso hacer una última demostración de que jamás se arrodillaría ante el poder de Roma. Tomó a un preso romano, y le crucificó delante del ejército de Craso (Apiano Guerras Civiles I.119).

Esto no es poca cosa, la crucifixión era una pena que se solía aplicar por el poder romano a los sediciosos o a los esclavos rebeldes. Espartaco, un exesclavo, le aplicó a un ciudadano romano libre una pena que se le aplicaba a los no ciudadanos sediciosos y a los esclavos. De esa manera, llevó a cabo un gesto para humillar al enemigo, a Roma.

Esto no previno el desenlace final. Ante la pronta llegada de Pompeyo, Craso decidió intentar atacar a Espartaco, y tras la llegada de más soldados romanos de las Guerras Mitrádicas, en el año 71 a.e.c., Espartaco desató la batalla en Lucania. En un intento de abrirse camino a donde se encontraba Craso, pereció en manos de sus enemigos. Su cadáver nunca pudo hallarse entre los muertos. El ejército antirromano se dispersó, pero muchos de sus miembros fueron aniquilados por Pompeyo (Plutarco, Vidas paralelas: Craso XI.11). Nos narra Apiano lo siguiente:

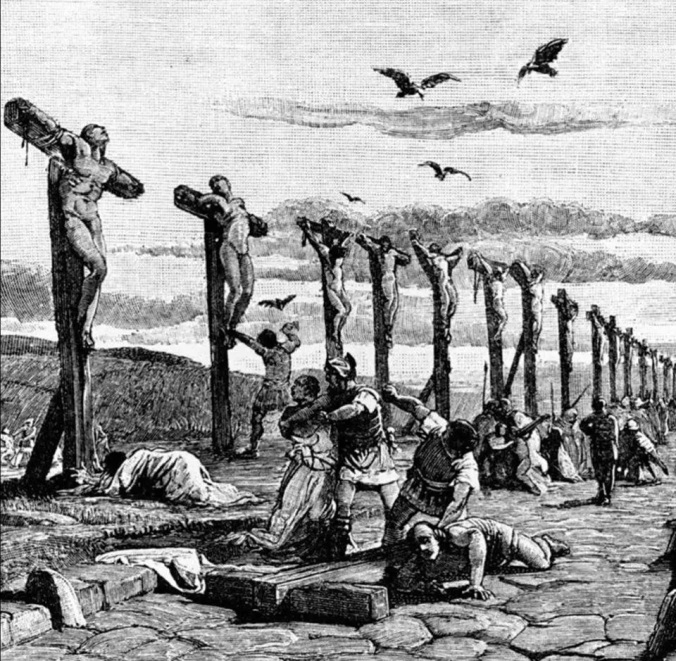

Éstos [los hombres de Espartaco que habían escapado] se dividieron en cuatro partes y continuaron luchando hasta que perecieron todos a excepción de seis mil, que fueron capturados y crucificados a lo largo de todo el camino que va desde Capua a Roma.

Apiano, Guerras civiles I.120.

Es decir, alrededor de seis mil personas (tómese la cifra con pinzas) fueron crucificadas en la Vía Apia.

Judíos y romanos

La relación entre judíos y romanos

El mundo romano entró a la vida de los judeos de manera muy significativa gracias a las campañas de Pompeyo en Oriente. No sólo representó un refuerzo de la vida de Judea como parte del ámbito helenístico del Mediterráneo Oriental, sino que culturalmente contribuyó a la romanización de su vida, en gran medida iniciada por Herodes el Grande.

Roma le concedió a su padre Antipatro la ciudadanía romana y, como rey cliente, había sido designado rex socius. A su vez, era considerado filorhomaios (“amigo de los romanos”) y filokaisar (“amigo de César”). Por tanto, mientras profesaba públicamente su vínculo a la fe judía, mostraba explícitos actos de lealtad al emperador Augusto (Alonso 2008, 86; Berthelot 2021, 23). Es cierto que Herodes llevó a cabo una renovación del Segundo Templo de Jerusalén —también acomodado para el culto de los no judíos— y se casó con una princesa asmonea como parte de su legitimación ante los ojos de sus súbditos. Pero, en palabras de Javier Alonso:

Fue Herodes quien llevó a cabo unas enormes y costosas obras que convirtieron todo el monte Moria en un gran complejo cultual de claro corte helenístico que, no obstante, respetaba escrupulosamente todas las prescripciones cultuales judías. Tan solo se permitió el lujo de hacer colocar una imagen de un águila de oro sobre la puerta del santuario, un gesto que horrorizó a los judíos más ortodoxos, contrarios a cualquier representación humana o animal. Y así, un extranjero dio a los judíos lo que ningún rey judío de la casa asmonea les había dado: un Templo del que sentirse orgullosos (a pesar del águila).

Alonso 2008, 87 (mi énfasis).

También invirtió en obras públicas en lugares claves clave para el desarrollo económico y político de sus dominios, tales como Séforis y Cesarea Maritima, convirtiendo a esos sitios —además de Jerusalén— en centros cosmopolitas, utilizando arte y arquitecturas grecorromanas. Sus obras incluyeron el puerto de la torre de Estratón que llevaría la debida referencia al emperador (Cesarea), la creación de baños públicos, unos teatros romanos (uno en Cesarea y otro en su Herodión). Erigió un Augusteum cerca de lo que posteriormente se conocería como Cesarea de Filipo. Asimismo, para abonar al culto imperial, estableció varios templos para esos fines. Pero su obra grecorromana no fue exclusivamente fuera de Jerusalén, sino también en la misma capital de Judea: allí construyó un teatro y un anfiteatro. Como si lo anterior no fuera poco, estableció juegos en honor de Augusto, algo típico de la cultura romana (Alonso 2007, 87-88; Bermejo Rubio 2020, cap. 5, sec. 5.1).

Este proceso no se detuvo con la muerte de Herodes el Grande, sino que continuó bajo diversos gobernantes. Por ejemplo, Herodes Antipas fundó a Tiberías en honor al emperador Tiberio, y fue un lugar de encuentro de judíos y no judíos de diversas partes del Mediterráneo.

La relación entre los romanos y los judíos no solo se limitaba a Herodes. Ambos pueblos tenían mucho parecido en varios aspectos, lo que hizo la novel situación para ambos un formidable reto. Katell Berthelot se hace eco de Gerson Cohen cuando él dice:

Cada uno [los romanos y los judíos] se consideraron escogidos divinamente y destinados para una historia única. Cada uno estaba obsesionado con su antigüedad gloriosa. Cada uno estaba convencido de que el cielo les había seleccionado para gobernar el mundo. Ninguno pudo aceptar con ecuanimidad ningún desafío para sus alegatos.

Cohen 1967, 25; citado por Berthelot 2021, 89. Mi traducción.

Los dos pueblos han desarrollado sendos relatos mitológicos sobre sus orígenes y su destino. Por ejemplo, en la Eneida, nos enteramos que el emperador Augusto era hijo de Julio César, cuya casa descendía de Rómulo y Remo —lo que implica que era estirpe del dios Marte, hijo de Júpiter y padre de ambas figuras—. A su vez, por vía materna, procedían en última instancia del gran héroe troyano Eneas, hijo de Anquises y la diosa Venus, quien había zarpado de Troya su la conocida derrota por parte de los aqueos. Durante toda la trayectoria homérica del relato, se nos revela cómo Eneas estaba destinado a establecerse en el Lacio, donde se fundaría una ciudad que regiría el mundo. La ciudad de Roma estaba dedicada a la diosa Roma, y por influencia etrusca, también bajo la protección de la tríada Júpiter, Juno y Minerva (Berthelot 2021,102-106; Mangas 1999, 11). En el caso del judaísmo, la mitología judía hablaba de cómo Yahveh/El le prometió a Abraham y su descendencia una tierra, cómo vía Moisés se estableció una alianza con él, y cómo se convirtieron de esa manera en los hijos de Yahveh. A su vez, ciertos grupos se entusiasmaban por aquel día en que finalmente habría una intervención divina para la justicia a su pueblo, sometiendo a todas las naciones, y haciéndole dominador del mundo bajo un sólo Dios.

En Roma, se desarrolló el sistema legal más sofisticado de la Antigüedad. En cierto sentido, al igual que los judíos, un sistema legal regía el sistema político, que simultáneamente era un sistema religioso. Desde la redacción de la Ley de las XII Tablas y las legislaciones subsiguientes, Roma consideraba sus legislaciones, no meramente como un sistema que hacía que la República —y después el Imperio— funcionara, sino también era parte de un orden cósmico con Roma a la cabeza de la tierra. Era Roma la deidad suprema. En cambio, en el mundo judío, era Yahveh la deidad suprema cuya Ley (la de Moisés) debía regir a todo aquel que se considerara miembro de Israel. Si uno quería pertenecer al club, debía circuncidarse y cumplir las prescripciones legales provistas por Moisés a su pueblo. Aunque el judaísmo de la época era sin dudas diverso, tenía un denominador común: la observancia de la Ley.

Ambos también tenían fuertes influencias griegas y helenísticas, convirtiendo a ambas en parte del complejo grecorromano de la época. Las virtudes, centro de la ética grecorromana, eran importantes para ambos pueblos. Ambos justificaban su “superioridad” en relación con otras gentes precisamente en este aspecto. Para ambos, la piedad —el rendirle culto a sus respectivas deidades— era una actividad virtuosa bien fundamental (Berthelot 2021, 113-126).

Hasta cierto punto, compartían una cierta cosmología. Aunque las visiones cosmológicas entre el mundo grecorromano y la de los judíos no eran idénticas, el hecho de que pertenecieran a un mismo mundo interconectado vía conquistas, impactos culturales y ahora una relación de subordinación con Roma, implicaba que esta nueva realidad modificó su cosmología y teología. No solamente existían seres supralunares que eran divinos, que estaban compuestos de éter —desde la perspectiva platónica— o de lo que los griegos llamaban pneuma divino —término que es usualmente traducido por “espíritu”, refiriéndose a la sustancia física, aliento divino llameante que compone las estrellas—, sino que existían humanos que se transmutaban en seres divinos. En el caso de Roma, podemos pensar en Rómulo o en Julio César; en el caso del judaísmo, podríamos pensar en Enoc, quien, según el Génesis había sido llevado al cielo y en el Libro de Enoc, se había transmutado a un ser divino o angelical; o el caso de Moisés, quien ascendió a los cielos según algunas fuentes. Asimismo, el rey David, fue un ser divino en la Tierra, y algunos sostenían que el Mesías también lo sería, tal vez en calidad de una segunda potencia (e.g. Salmo 45:6-7; Isaías 9:6-7; ver éstos y otros ejemplos en Ehrman 2014, 47-84; Fredriksen 2017, 39-41; Litwa 2014, 2. 49).

Los judíos reconocían que los hijos de El el Altísimo —seres divinos de más bajo nivel— interactuaban sexualmente con seres humanos y tenían prole, entre ellos, famosos héroes del pasado (Génesis 6:1-4). Esto recuerda muy fuertemente a los mitos grecorromanos que se respiraban culturalmente en el Mediterráneo. Para los judíos, después del incidente de la Torre de Babel, estos dioses (elohim) supervisaban a las 70 naciones que procedieron de la confusión de lenguas (Génesis 11:8-9). Originalmente, Yahveh era uno de estos elohim que tuvo a Judá como su porción, tal como parece indicar la versión antigua de Deuteronomio 32:8-9 (Barker 1992, 5-6). Durante la historia de Israel, paulatinamente El y Yahveh se volvieron uno y el mismo dios, y para el siglo I a.e.c., Yahveh era concebido como la deidad suprema que, en relación con las demás, era el verdadero Inmortal, Eterno y Superpotente. Para los judíos, era el único ser divino que merecía el nombre de Dios, las demás divinidades —incluyendo las de las naciones— no (Berthelot 2021, 49-50). Esta convicción se puede ver más claramente en la Septuaginta. Cuando sus redactores quisieron traducir texto hebreo, reconceptuaron a los ídolos —imágenes de dioses extranjeros— como daimonia —entidades que habitaban la esfera supralunar inferior o el ámbito sublunar, pequeñas divinidades—. Para todos los efectos, era una concepción helenística de las deidades extranjeras, pero que retenía la existencia de una máxima deidad merecedora del calificativo de Dios, es decir, Yahveh (Fredriksen 2017, 40; Salmo 96:5; Salmo 95:5, LXX).

Con todo, hubo marcadas diferencias entre los romanos y los judíos. Evidentemente, una de ellas eran sus respectivos sistemas legales, sus formas de dar culto, a quiénes se les dedicaba, entre otras prescripciones. La diferencia más fundamental era la étnica. La etnia se definía bajo tres criterios: el idioma o lenguaje, el territorio y la estirpe. En la Antigua Roma, las familias —como las de la casa Iulia, la de Julio César— se remitían a algún dios, algún héroe o semidiós. Los romanos y los griegos sostenían una relación de lealtad o fidelidad (pistis o fides) con el emperador, los ancestros, los dioses de la ciudad, y otras deidades. Como los dioses interactuaban sexualmente como humanos, ellos engendraban toda una descendencia que les rendía culto. De esa manera, los dioses y los humanos formaban grupos familiares y lazos políticos.

En cambio, Yahveh/El no tenía actos sexuales con humanos, así que la totalidad del pueblo judío se remitía a los patriarcas Abraham, Isaac e Israel, que les definía como pueblo. Estaban de alguna manera vinculados con un territorio en particular —el ocupado por el Antiguo Israel—, estaban unidos lingüísticamente por el hebreo, y su relación de lealtad estaba definida por la observancia de la Torah mosaica. El ser estirpe de Abraham y la observancia de la Torah les hacía hijos de Dios, es decir, Yahveh adoptó al colectivo, a su pueblo, como su primogénito, su predilecto y favorecido (Éxodo 4:22; Deuteronomio 14:1; Jeremías 3:19; 31:20; Fredriksen 2017, 32-37).

Las identidades de los romanos y de los judíos en general se reconceptuaron ante la realidad del vasallaje y la muestra de fuerza de Roma a la hora de obtener dominio sobre el área de Palestina. Este impacto cultural tuvo una diversidad de respuestas de los judíos dentro del territorio palestinense y en la diáspora, desde la aceptación y acomodación a la nueva realidad, a la más radical resistencia. Bajo el gobierno de Herodes, se dio una situación irónica descrita muy bien por Alonso:

Cuando Herodes murió en el año 4 a. C. dejó un próspero reino que se extendía desde el extremo sur del mar Muerto hasta Damasco, y desde el Mediterráneo hasta parte de la actual Jordania. Durante su largo reinado los judíos disfrutaron de una paz y una riqueza desconocida hasta entonces, además de recibir el regalo del nuevo Templo de Yahvé. A pesar de todo esto, Herodes nunca pudo granjearse el amor de su pueblo, y se vio obligado a utilizar con frecuencia la mano dura para sofocar el menor atisbo de levantamiento. De hecho, durante su reinado surgen los embriones de todos los conflictos posteriores que culminarían en una guerra total contra Roma setenta años más tarde.

Alonso 2008, 88 (mi énfasis).

Para todos los efectos, las diferencias políticas-religiosas de los romanos y los judíos, no importa cuan similar fueran en ciertos aspectos, desembocaría en una catastrófica colisión … y vidas perdidas en crucifixiones. En fin, parte de la romanización de Judea fue el aparato legal que justificaba uno de sus más despiadados métodos de ejecución: la crucifixión. No era la primera vez que contemplaban este tipo de humillación pública de adversarios de un régimen. Ya conocían cómo el rey asmoneo Alejandro Janeo (103-76 a.e.c.) crucificó a ochocientos fariseos para disfrutar de su sufrimiento (Josefo, Antigüedades XIII.379-383). Sin embargo, los romanos emplearon la crucifixión como la manera principal de disuadir a la población de actos de sedición.

Rebeliones y crucifixiones a granel en Judea

Ante este panorama, no sorprende que la sociedad judía y su reacción hacia los romanos fuera diversa. Podemos hablar de élites que estaban en contubernio con los romanos y que estaban satisfechas con el statu quo; un ejemplo clarísimo de ello son los saduceos. Existen referencias a otros sectores —algunos de ellos élites culturales de la época— que expresaban cierto descontento al respecto, entre ellos fariseos y esenios. Tenemos diversas posiciones de sectores judíos en la diáspora que solían rechazar o acomodar —a drede o no— elementos de las filosofías y costumbres predominantes de su época de los lugares donde vivían y se desenvolvían. Algunas escrituras judías mostraban simpatías con los romanos, pero una buena parte manifestaba una tensión importante en contra de esta nueva situación, y los relatos históricos nos dan a conocer que algunos la expresaban violentamente.

El historiador judío Flavio Josefo identifica al menos cuatro grupos importantes entre los judeos: los saduceos, los fariseos, los esenios, y una “cuarta filosofía”.

- De los saduceos sabemos que fue una élite que fue favorecida por la prefectura romana una vez se estableció en Judea en el 6 e.c. Para todos los efectos, los sumos sacerdotes de la época solían ser saduceos y contaban con una aristocracia sacerdotal que parece haber sido saducea. Durante la prefectura y procuraduría romanas hasta el 70 e.c. tenían la jurisdicción administrativa en Judea, especialmente en Jerusalén (Meier 2003, 402-403). Se decía que ellos sostenían como válidos solamente los escritos de la Torah, la Ley Mosaica, que eran monoteístas estrictos, no sostenían la separación del alma del cuerpo y que rechazaban las perspectivas apocalípticas tales como la futura resurrección de los muertos. Se decía que rechazaban la angelología de la época, que es un dato muy problemático dado que los ángeles —al menos en calidad humanoide de mensajeros enviados por Yahveh— están mencionados en la Torah. Algunos estudiosos han sugerido que probablemente lo que rechazaban era la angelología apocalíptica o los cultos que aparentemente todavía se les rendía a nivel popular (Josefo, La guerra II.164-166; Josefo, Antigüedades XVIII.16-17; Bermejo Rubio 2020, cap. 6, sec. 6.1; Meier 2003, 419-421).

- De los esenios existe un debate en torno a si son identificables con el grupo de Qumrán o no. Para efectos de la discusión asumiremos que la comunidad qumranita era esenia, aunque no constituya la totalidad de los potenciales esenios que se encontraban en el área palestinense, puesto que el mismo Josefo aclara que estaban dispersos en los poblados. Su unidad se debía a la creación de unos fuertes lazos de solidaridad, no importaba su dispersión en Judea o la Palestina del siglo I (Josefo, La guerra II.119-121,124; Dimant 2014, 1-24; Sanders 2016, 545). Para los historiadores, por disputas en torno al sacerdocio del Templo en el II a.e.c., los qumranitas establecieron otro centro religioso adyacente al Mar Muerto (Meier 2003, 329). En algún tono idealizante, Josefo nos dice que habían creado una sociedad igualitaria donde se repartían las posesiones en común, algo que podemos corroborar de cierta manera con los Rollos del Mar Muerto (1QS; Sanders 2016, 546). Filón de Alejandría y Plinio el Viejo se referían a ellos con cierta admiración, y afirmaban que vivían en celibato, sin mujeres. No obstante, Josefo observa que algunos miembros se casaban, pero veían el acto sexual con el fin exclusivo para la procreación (Josefo, La guerra II.124). Esta costumbre del celibato se ha podido corroborar mediante la arqueología, que ha descubierto una comunidad donde predominaban los varones y no mostraban rastro de vida conyugal (Bermejo Rubio 2020, cap. 6, sec. 6.1; Sanders 2016, 540-541; Shanks 2017; cf. Heger 2013). En cuanto al tema que nos concierne, su escatología contemplaba a un cosmos en los últimos tiempos. La literatura de Qumrán deja clara que durante la época del dominio romano, los qumranitas sostenían una posición antirromana, refiriéndose a esa potencia como los Kittim y asociándolos a Belial y sus huestes, los hijos de la oscuridad (1QM 1.9-15; TQ 145; Bermejo Rubio 2020, cap. 6, sec. 6.1; García Martínez y Trebolle Barrera 1997, 59). Hay indicios de que algunos esenios participaron en la Primera Guerra Judía contra Roma, tales como Juan el Esenio y otros (Josefo La guerra II.152-153,567; III.11-19; Sanders 2016, 543-544).

- De los fariseos tenemos mucha más información, pero como diría John Meier, son a veces hasta más misteriosos que los mismos saduceos, especialmente en relación con sus orígenes (ver también Babota 2021). Era de los grupos el que parece haber tenido mayor arraigo en la población, tanto así que hasta Josefo alega que los sacerdotes del Templo debían recurrir a sus consejos —a regañadientes— (Josefo, Antigüedades XVIII.16-17). No solamente sostenían la Torah como válida, sino también otros escritos, como los Nevi’im (Profetas) y solían discutir extensamente en torno a la interpretación de las escrituras hebreas. Por escritos de Josefo, nos consta que ellos también “transmitían” normativas que no formaban parte de la Torah (Antigüedades XIII.296). Sostenían la creencia en el final de los tiempos y la futura resurrección de los muertos. Asimismo, nos dice Josefo que creían en la separabilidad del alma del cuerpo, que cuando se moría, “[el alma de] los buenos pasa a otro cuerpo [¿resurrección en un cuerpo distinto o reencarnación?], mientras que la de los malos sufren castigo eterno” (Josefo, Las guerras II.163). Contrario a los saduceos, pero similar a los esenios, sostenían una creencia en la existencia de potencias espirituales y una angelología sofisticada. Parece que tendían a diseminar sus perspectivas teológicas entre los judeos, razón por la que tuvieron mayor favor a nivel popular (Meier 2003, 326-348). Aunque aparentemente hubo diversidad en relación con sus posiciones en sus filas en relación con el dominio romano, puede ser que dominara un sentimiento antirromano. Tenemos indicios de que algunos en sus filas formaron parte de un movimiento de resistencia antirromano, como fue el caso del fariseo Sadoc y al que Josefo asocia con la “cuarta escuela”, especialmente el factor común del “amor por la libertad” (Josefo, Antigüedades XVIII.3). Como señalamos previamente, el rey asmoneo Alejandro Janeo disfrutaba ver sufrir a ochocientos fariseos, pero al final de su vida, abogó por una reconciliación con ese grupo. Aparentemente, las crucifixiones no fueron suficientes para disuadirles (Josefo, Antigüedades judías XIII.398-404).

- Finalmente, estaba la llamada “cuarta escuela”, fundada por un Judas de Galilea (o Judas de Gamala), y a la que Josefo culpa de todos los males que sufrieron los judíos en la Primera Guerra Judía (Antigüedades XVIII.1-10). De acuerdo con Fernando Bermejo, esta etiqueta de “cuarta filosofía” —sin mencionar el nombre del movimiento— se refiere más bien a un grupo heterogéneo de resistencia antirromana, a la que posteriormente se le conocería como el movimiento de los celotes. De acuerdo con esta filosofía, la tierra de Israel sólo le pertenecía al pueblo de Yahveh, y afirmaba que los judíos no podían someterse a otros señores que no fuera Dios mismo (Josefo, La guerra II.118). Bermejo señala que, aun cuando Josefo separaba a los fariseos de la “cuarta filosofía”, éste nos revela que la apasionada defensa de la libertad, “concuerda en todos los otros aspectos con la de los fariseos” (Antigüedades XVIII.23-24; Bermejo Rubio 2020, cap. 6. sec. 6.2).

Este último grupo dejó una huella muy importante en la historia de la Antigua Judea. Aun cuando Josefo hablaba de Judas como el iniciador de muchas de estas insurrecciones que llevaron a la Guerra Judía, los movimientos de resistencia eran anteriores a las iniciativas del galileo subversivo. A Arquelao le tocó heredar las tierras de su padre, Herodes, pero en un momento convulso. Tras la muerte del monarca, “los fariseos” se habían opuesto a su gobierno debido a que rehusaba escuchar sus peticiones de derribar el águila dorada del Templo y liberar a presos políticos. Como resultado, según Josefo, en la Fiesta de Pascua del 4 a.e.c., por temor a una insurrección, fueron ejecutadas 3,000 personas (Josefo, La guerra II.1-13; Josefo, Antigüedades XVII.213-218).

Este acto no neutralizó el descontento popular, sino que volvieron las rebeliones ante su ausencia. El que se hubiera ido a Roma, y ante una situación de sublevación popular, Publio Quintilio Varo, en aquel momento legado de Siria, llevó a cabo la penosa operación de resolver este asunto. Entre las medidas tomadas, tras ocupar Jerusalén, crucificó a 2,000 de los insurgentes que le parecieron responsables de la situación (Josefo, La guerra II.39-75; Josefo, Antigüedades XVII.250-295).

Esto no fue el final de los levantamientos violentos. Debido al fracaso administrativo de Arquelao, incluso, después de la creación de una tetrarquía, la incompetencia de Arquelao fue tal que en el año 6 e.c., Roma decidió formar la Provincia de Judea, que abarcaba los territorios de Samaria Judea e Idumea. Esta nueva administración quedó bajo el gobierno del legado de Siria, Publio Sulpicio Quirino, quien llevó a cabo un censo en la región con el propósito de establecer una política de impuestos. Judas de Galilea y Sadoc comenzaron una actividad de sublevación contra esta medida en ese mismo año (La guerra judía II.8). Sabemos que ambos perecieron, pero no oímos mención alguna de dato alguno relacionado con Judas hasta que llegamos a la década del 40 e.c., cuando dos de sus hijos fueron crucificados (Josefo, Antigüedades XX.102).

Más adelante, cuando se desató la Primera Guerra Judía, participó Menahem, otro hijo (¿o nieto?) de Judas (Josefo, La guerra II.433-450). Aunque dicho conflicto perduró hasta el 74 e.c., para todos los efectos prácticos, los romanos habían ganado la guerra bajo las fuerzas de Tito, hijo del emperador Vespasiano, en el año 70 e.c. cuando el Templo fue destruido, al igual que Jerusalén. Los insurgentes no conocieron la compasión romana, especialmente las cabecillas que perpetuaban la rebelión. Según Josefo, a los romanos se les acabó la leña y el espacio para los ejecutados, ya que llegaron a crucificar a 500 personas al día por tres meses; eso sería un máximo de 45,000 crucificados, un número claramente exagerado (Josefo, La guerra V.450-451). Añadía Josefo:

Los soldados romanos, por ira y por odio, para burlarse de ellos colgaban de diferentes formas a los que cogían…

Josefo, La guerra V.451.

A la hora de torturar a los percibidos adversarios del régimen, la creatividad de las torturas romanas no tenía límites, incluso aquellas relacionadas con la crucifixión.

Evidencia arqueológica de crucifixiones

Sabemos que no tenemos la documentación en torno a todas las crucifixiones que se dieron en Judea o en otros lugares del Imperio. Lo que realmente sorprende de todo este asunto es que a pesar de que tenemos noticias de miles de crucifixiones, la evidencia física de esta práctica romana es sorprendentemente escasa. De hecho, su número total no rebasa los dedos de una mano.

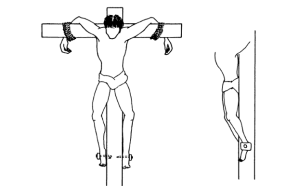

La primera pueden verla en la fotografía anterior, tomada en el Museo de Israel en Jerusalén. El hueso se encontró en 1968 en un osario de un tal Yehohanan ben Ha-Hakgol y tiene incrustado un clavo de hierro que los familiares no pudieron sacar. Para los expertos, este hallazgo ha permitido reconceptuar nuestro imaginario de cómo se llevaron a cabo las crucifixiones. En el caso específico de Yehohanan, parece haber sido amarrado a la cruz mientras que sus pies fueron clavados por los talones a los lados del tronco (Zias y Sekeles 1985, 24).

Esta costumbre de clavar por los talones pudo corroborarse gracias a otro descubrimiento arqueológico de un crucificado, esta vez en Venecia en 2007 (Gualdi-Russo et al. 2019). Si no fuera poco, ha habido un tercer descubrimiento de restos de un crucificado, que, al igual que los otros dos casos, mostraba haber sido clavado por los talones. Éste fue el caso de restos encontrados en Gran Bretaña de un hombre entre los 25 a 35 años, crucificado entre el 130 al 340 e.c. (Gershon 2021; Ingham y Duhig 2021).

Esto prácticamente agota nuestra evidencia arqueológica de las crucifixiones por parte de los romanos.

El hecho de la crucifixión de Jesús

Si hay algo que podemos asegurar con un alto grado de certeza desde un punto de vista histórico, no importa si se utilizan los medios criteriológicos o indiciarios (ver nuestro artículo anterior), es que Jesús de Galilea murió crucificado.

- Desde el paradigma indiciario:

.- Patrones recurrentes: Más allá de lo que puede recoger el criterio del testimonio múltiple, el asunto de la crucifixión de Jesús es central en virtualmente casi todas nuestras fuentes tempranas, pese la gran variedad de las posiciones teológicas cristianas (Cartas auténticas paulinas, los cuatro evangelios, Hechos de Apóstoles, 1 Timoteo, entre otros).

. - Índice de dificultad: En estas ocasiones, se muestran de una u otra forma la dificultad de los cristianos en intentar “vender” la idea de un Mesías y, por ende, realzarlo. En la literatura cristiana, usualmente la mención del momento de la crucifixión iba acompañada de la mención de algún tipo de exaltación: sea la tumba vacía (señal de apoteosis), la mención de la resurrección, la adopción como hijo de Dios, entre otros (e.g. Filipenses 2:6-11; Marcos 15-16:8; Mateo 26-28; Lucas 23-24; Juan 19-20; Hechos 5:30-31, etc.). Otro dato es que el titulus crucis mencionado por los evangelios no es defendido propiamente por los evangelistas ni por otros escritos cristianos de la época como factor que expresa la razón de la crucifixión. Pablo señala que la cruz es un escándalo para los judíos y nos revela que esta era la razón de la falta de aceptación por parte de ellos y de los griegos (1 Corintios 1:18,22-23).

- Patrones recurrentes: Más allá de lo que puede recoger el criterio del testimonio múltiple, el asunto de la crucifixión de Jesús es central en virtualmente casi todas nuestras fuentes tempranas, pese la gran variedad de las posiciones teológicas cristianas (Cartas auténticas paulinas, los cuatro evangelios, Hechos de Apóstoles, 1 Timoteo, entre otros).

- Desde el paradigma criteriológico:

.- Criterio de verosimilitud histórica: La crucifixión era una práctica que llevaban a cabo los romanos, especialmente en lugares como Judea. Tenemos evidencia sólida de ello a nivel documental y arqueológico.

. - Criterio de dificultad/Criterio de discontinuidad: Toda la literatura cristiana de los siglos I y II intenta realzar la figura de Jesús como el “Mesías crucificado”. Se le presenta literaria y teológicamente como un momento de salvación o redención de la humanidad, reconociendo implícitamente que la sociedad no cristiana desdeñaba esa noción como un oxímoron. El mismo Pablo reconocía que para los judíos, la crucifixión era un “escándalo” —una piedra de tropiezo— para su aceptación como Mesías (1 Corintios 1:18,22-23).

. - Criterio de testimonio múltiple: Los testimonios tanto cristianos como los que no lo son atestiguan que Jesús murió crucificado: Cartas auténticas de Pablo, el Evangelio de Marcos (tradición premarcana), y el Testimonium Flavianum (ver nuestro artículo anterior).

- Criterio de verosimilitud histórica: La crucifixión era una práctica que llevaban a cabo los romanos, especialmente en lugares como Judea. Tenemos evidencia sólida de ello a nivel documental y arqueológico.

El otro dato que nos parece relativamente sólido es que este acontecimiento ocurrió bajo la prefectura de Poncio Pilato:

- Desde el paradigma indiciario:

.- Patrones recurrentes: Vemos repetido en algunas de nuestras fuentes más tempranas el dato de que Jesús fue ejecutado bajo la prefectura de Poncio Pilatos: los cuatro evangelios, 1 Timoteo 6:13, el Testimonium Flavianum, el Testimonium Taciteum, entre otros.

- Desde el paradigma criteriológico:

.- Criterio de verosimilitud histórica: La existencia de Poncio Pilatos y su prefectura está atestiguada por Filón de Alejandría, Flavio Josefo y Tácito; asimismo, tenemos evidencia arqueológica de su estatus como prefecto romano. También es verosímil su actitud inmisericorde contra lo que él percibía como adversarios del dominio romano de Jerusalén.

. - Criterio de múltiple testimonio: El Evangelio de Marcos y el Testimonium Flavianum por separado corroboran que Jesús murió bajo el gobierno de Pilato. Nótese que este criterio es débil en este caso, no solo porque el Testimonium ha sido manipulado, sino también porque podría no ser un testimonio genuinamente independiente de las corrientes cristianas (Bermejo Rubio 2018, 25). El Testimonium Taciteum no podría ser testimonio independiente, ya que es probable que obtuvo esa información de Plinio el Joven, quien tuvo contacto con los cristianos de Bitinia-Ponto (Hansen 2023).

- Criterio de verosimilitud histórica: La existencia de Poncio Pilatos y su prefectura está atestiguada por Filón de Alejandría, Flavio Josefo y Tácito; asimismo, tenemos evidencia arqueológica de su estatus como prefecto romano. También es verosímil su actitud inmisericorde contra lo que él percibía como adversarios del dominio romano de Jerusalén.

A raíz de todo esto, coincido con Bermejo en que si queremos tener un perfil fidedigno del Jesús histórico, nuestro punto de partida tiene que comenzar con el dato más seguro que tenemos de él: el hecho de que fue crucificado.

Lo que podemos saber históricamente de las víctimas de la crucifixión

La crucifixión no era una práctica novel ni inusual en el mundo antiguo. Sin embargo, durante esa época, los judíos asociaron las crucifixiones con el dominio romano, y fueron denunciadas en el rabinismo de siglos posteriores (Berthelot 2021, 311-312).

El término empleado por los documentos cristianos primitivos es staurós (σταυρός). Esta palabra griega originalmente parece haberse referido a prácticas de empalamientos o a suspender en un palo vertical. Los términos stauróo, anastauróo y anaskolopítso se emplearon al acto de colgar, empalar o crucificar, sea en una columna —lo que se conoce como una crux simplex— o en lo que se conoce como una crux immissa o crux commissa.

Ahora bien, John Granger Cook ha aclarado que para la época de Jesús, esta práctica de ejecutar mediante staurós se refería efectivamente a la crux immissa o algo que implicara colgar al condenado con los brazos abiertos. Por ejemplo, Luciano de Samosata hablaba de cómo la letra Tau en griego (T) se asociaba a la práctica de la crucifixión. En la Carta de Bernabé, en su discusión en torno a la crucifixión hizo la equivalencia entre la tau griega (T) con la crucifixión asignándoles el valor numérico 300.

Entended que dijo dieciocho primero, y después de un intervalo trescientos. En el dieciocho se halla iota [Ι] para diez, eta [Η] para ocho. Aquí tienes las iniciales de Jesús [ΙΗΣΟΥΣ]. Y como la cruz [staurós] en tau [T] habían de expresar la gracia, dice también trescientos.

Carta de Bernabé 9:8, mi modificación de la trad. de Ropero (mi énfasis).

Podemos encontrar testimonios semejantes de la época, tales como el Diálogo con Trifón de Justino, asimismo en el caso de Artemidoro, entre otros (Cook 2014, 6-8).

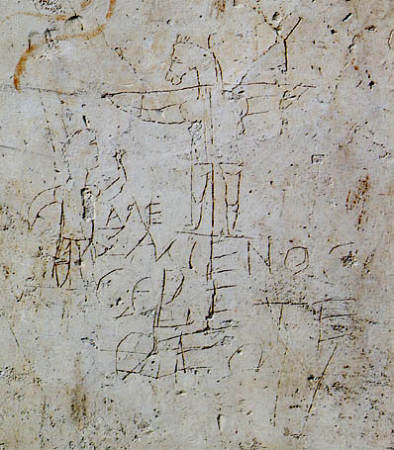

Tenemos razones de peso para sostener que Jesús fue condenado a una crux immissa y que tanto cristianos como no cristianos retuvieron una memoria histórica de ello. Esto se puede constatar de diversas maneras. Dos grafitis romanos representan la crucifixión en forma de T. Uno de ellos se hizo como una forma de burla a un cristiano llamado Alexámenos (Cook 2014, 5-6).

La primera representación que tenemos de Jesús crucificado proviene de un no cristiano, el Graffiti de Alexámenos. También nos consta en escritos cristianos tempranos, particularmente en 𝔓⁴⁵ (siglo III), 𝔓⁶⁶ (siglo III) y 𝔓⁷⁵ (siglo II al III), el uso de un staurograma, una forma gráfica que junta una tau (T) y una rho (P) griegas para representar a Jesús crucificado.

Toda esta evidencia tradicional sugiere fuertemente que Jesús fue condenado al morir colgado con un patibulum —la pieza horizontal de la cruz— y que fue esta pieza la que probablemente cargó durante su camino al Gólgota.

Según Flavio Josefo, Filón de Alejandría y Tito Livio, antes de una crucifixión, los condenados solían ser latigados. Además de ser el comienzo de una tortura larga, la función del flagrum o flagellum era la de facilitar la muerte de la persona. En este tipo de látigo tenía correas de cuero donde se colocaban huesos o esferas de plomo que desgarraban la piel para que la víctima desangrara y se debilitara (Filón, Flaco 72; Josefo, La guerra II.306; Tito Livio, Historias XXXIII.36.3; Alonso 2019, “Viernes”, sec. “Crucifixión”; Cook 2014, 378).

Luego, eran colgados desnudos, eran clavados por los talones y, aparentemente en algunos casos, también en las muñecas o el antebrazo, ya que los huesos de ese lugar podían sujetar mejor el peso del cuerpo. La posición del cuerpo y el dolor corporal extremo llevaba al condenado a una gradual asfixia hasta la muerte. Una vez muerto, el cadáver era posteriormente devorado por perros o chacales, aves de rapiña y otros animales. Por último, típicamente se disponía de los restos que quedaran lanzándolos a una fosa común (Alonso 2019, “Viernes”, sec. “La fosa común”; Crossan 1994, 123-158; Ehrman 2014, 156-158, 160-162).

La razón de la ejecución de Jesús

Nuestras fuentes son consistentes con que Jesús no era ciudadano romano, sino más bien un constructor (tektón) provenía de la ruralía de Galilea. Esto hace más verosímil la posibilidad de que haya sido crucificado, ya que no era usual que Roma ejecutara de esta manera a un ciudadano del Imperio. No tenemos constancia en ninguna de nuestras fuentes que fuera esclavo rebelde, como en el caso de Espartaco. Eso nos deja como única alternativa que probablemente Jesús fue ejecutado por sedición, que era la razón típica de las crucifixiones en Palestina durante la misma época de Jesús.

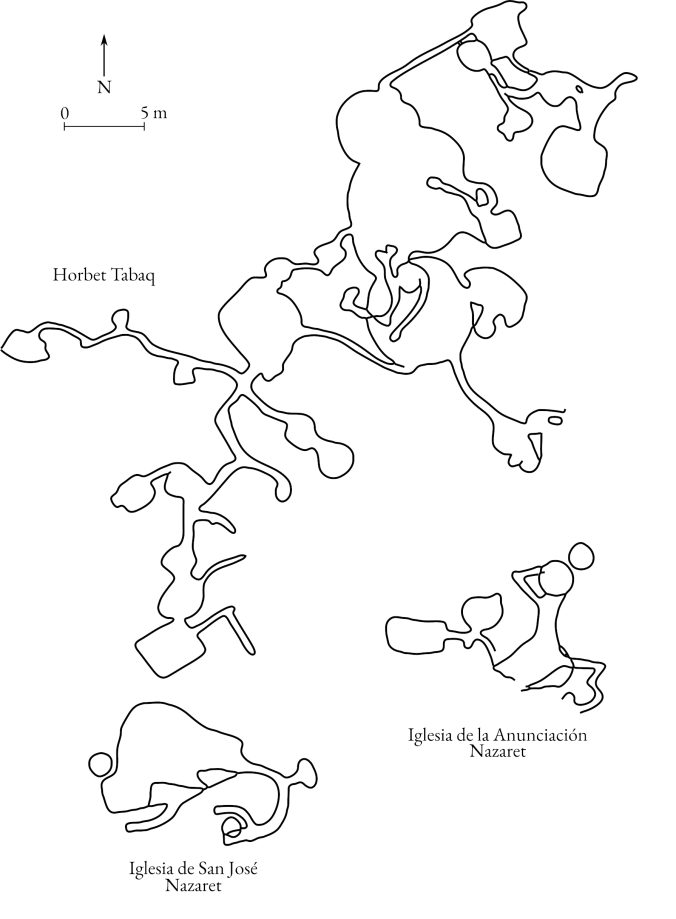

De acuerdo a los testimonios que dan los evangelios, presuntamente provino de Nazaret de Galilea (Marcos 1:8). Si le damos crédito a este dato —insistido por los demás evangelios—, esto abona al perfil. Si el Nazaret de los evangelios es el Nazaret que conocemos hoy desde la arqueología, este retrato de un Jesús con personalidad de resistencia a Roma o algún nacionalismo romano se refuerza con la evidencia que tenemos disponible.

De acuerdo con Ken Dark, debajo de Nazaret se crearon originalmente espacios para reservas o cisternas que después, presumiblemente durante la Primera Guerra Judía, se convirtieron en escondites muy similares a los fabricados en otros lugares durante ese suceso violento. Este factor, combinado con la evidencia arqueológica de rechazo rural judío de Nazaret a la incorporación de costumbres grecorromanas —como las que vemos en Séforis— apunta a un fuerte sentimiento de resistencia judía, tanto cultural como política (Dark 2020, cap. 6).

Si no fuera suficiente, John Meier también señalaba que los nombres de los padres y los hermanos de Jesús es consecuente con este tipo de hallazgos. José, el nombre del padre de Jesús —si tomamos este dato como histórico— es el del patriarca, así como el caso de Joset, uno de los hermanos de Jesús (Marcos 6:3). Los nombres de Jacobo, Judas y Simón, los nombres de los demás hermanos de Jesús, también corresponden a los de los patriarcas. El nombre de la madre de Jesús, María, es el de Miriam, la hermana de Moisés. La combinación de estos nombres en una misma familia es inusual y puede responder a algún fuerte sentir judío de la familia de Jesús (Meier 1998, 219-222).

De Galilea procede Judas de Gamala, quien fue un insurgente que respondió al suceso del censo de Quirino. Su planteamiento era que la tierra dada por Yahveh a Israel no le pertenecía a potencias foráneas y que el pago del impuesto al Imperio Romano era ilegítimo. Vemos en los evangelios, información concerniente precisamente a estos puntos con relación a Jesús:

- Si tomamos como referentes los escritos de la Biblia Hebrea y otros, tenemos en cuenta los mensajes apocalípticos de la época y se contrasta todo esto con ciertos datos que nos dan los evangelios, parece que Jesús predicaba el mensaje apocalíptico del pronto establecimiento del Reino de Yahveh en la Tierra, es decir una futura monarquía que regiría a los demás pueblos. En otras palabras, Jesús compartía el sueño escatológico del que hablamos en secciones anteriores, del dominio de Israel sobre las demás potencias (Marcos 1:15; Mateo 6:7-13; 19:28; Lucas 17:20-21; véase Salmo 47:2-10; Miqueas 4:1-8; Isaías 60:1-18; Daniel 7:9-14).

- Jesús aparentemente predicó contra el pago de impuestos. Esta es la razón por la que los llamados “herodianos” probablemente cuestionaron a Jesús al respecto, y en uno de los evangelios aparece precisamente como uno de los cargos contra él. Estos datos se nos dan en contextos en los que los evangelistas intentan subsanar esta información, básicamente presentándola como una falsedad de parte de sus adversarios (Marcos 12:13-17; Lucas 23:2).

A esto se añade que en casi todas las fuentes neotestamentarias existe una fuerte convicción de que Jesús era el Mesías. Históricamente, los romanos crucificaban a personas que se autoproclamaran Mesías, es decir, reyes de los territorios romanos. El Mesías era visto en aquel entonces como el futuro rey de un Israel restaurado. En todas nuestras fuentes, hay un dato de que Pilato le preguntó a Jesús si era el rey de los judíos y, de una forma u otra, éste respondió afirmativamente —en unos evangelios, dando una respuesta ambiguamente afirmativa, en otros, negando que su reinado fuera de este mundo— (Marcos 15:2; Mateo 27:11; Lucas 23:3; Juan 18:33-37).

Finalmente, está un detalle nunca defendida de manera alguna por los evangelios, sino solamente mostrada como una burla por parte de los romanos: el titulus crucis. De acuerdo a Marcos, nuestro evangelio más temprano:

Era la hora tercia y lo crucificaron. Y había una inscripción inscrita con su acusación: “El rey de los judíos”.

Marcos 15:25-26

Este dato es verosímil en cuanto a que las crucifixiones eran espectáculos públicos. En ese contexto, el titulus crucis le muestra al público la razón de la ejecución: en otras palabras, Jesús se había llamado a sí mismo “rey de los judíos”. Esto abona al patrón recurrente, fortalecido por el índice de dificultad, de la autodesignación de Jesús como Mesías y futuro rey de Israel.

Lo anterior explica perfectamente bien la razón de la ejecución en términos históricos. Aun cuando no podamos asegurar todos los datos provistos, toda la evidencia acumulada apunta en una sola dirección: Jesús fue ejecutado a la crucifixión bajo el derecho romano por delito de lesa maiestas (delito de lesa majestad).

Pregunta para los próximos artículos

Por supuesto, todo esto nos lleva a la gran pregunta de cómo es posible que un acontecimiento como éste, tan terrible y humillante para Jesús y sus estudiantes, se convirtiera en lo que hoy es un signo de salvación para la humanidad.

Nuestro próximo artículo responderá a estas preguntas: hablaremos de la Pasión según Pablo.

Este blog se mantiene por el administrador, pero también se sostiene, en parte, gracias a las donaciones de sus lectores. Si le gusta el contenido y desea ayudar, en la medida que se pueda, done con PayPal. Puede también comprarme un café usando PayPal o Stripe. Pueden también contribuir mediante Ko-Fi. O pueden enviar dinero usando cualquiera de las siguientes criptomonedas:

Bitcoin (BTC): 1MLP6kxvE3vNsNcv91BPT3zDd86eMyk9UN

Bitcoin Zero (BTC0): 0x8A21E06542755D5e216EDF529B7ba3E6E8958CD4

Litecoin (LTC): LN4gPjGF9cKRJfcVZaTfTvkEnRae4AfAyk

Basic Attention Token (BAT): 0xbFb99452c5558145FF5b3a25129B42f1e03Ae83F

MCO2: 0xAcB069c69A135F6669CBA0C1b7Bd24bDae74880aMuchas gracias.

Referencias

Alonso, Javier. 2008. “El contexto judío de la pasión.” En La verdadera historia de la Pasión según la investigación y el estudio histórico. Eds. Antonio Piñero y Eugenio Gómez Segura, 79-113. EDAF.

—. 2019. La última semana de Jesús. Alianza Editorial. Kindle.

Apiano. 1985. Historia romana II. Guerras civiles (Libros I-II). Trad. Antonio Sancho Royo. Editorial Gredos.

Babota, Vasile. 2021. “In Search of the Origins of the Pharisees.” En The Pharisees. Editado por Joseph Sievers and Amy-Jill Levine, cap. 2. Wm. B. Eerdmans. Perlego.

Ben-Ami, Shlomoh. 2017. “Palestina en el primer siglo de la era común.” En Piñero 2017, 15-34.

Barker, Margaret. 1992. The Great Angel: A Study of Israel’s Second God. Westminster / John Knox Publishers.

Bermejo Rubio, Fernando. 2018. La invención de Jesús de Nazaret. Historia, ficción, historiografía. Siglo XXI Editores. Google Play Books (paginación del PDF).

—. 2020. Los judíos en la Antigüedad. Desde el exilio en Babilonia hasta la irrupción del islam. Editorial Síntesis. Kindle.

Berthelot, Katell. 2021. Jews and Their Roman Rivals. Pagan Rome’s Challenge to Israel. Princeton University Press.

Brandon, S. F. G. 1967. Jesus and the Zealots. A Study of the Political Factor in Primitive Christianity. Charldes Scribner’s Sons.

“Carta de Bernabé”. 2018. En Obras escogidas de los Padres Apostólicos. Ed. y trad. por Alfonso Ropero. Editorial Clie. Kindle.

Chaniotis, Angelos. 2010. “Megatheism. The Search for the Almighty God and the Competition Between Cults.” One God: Pagan Monotheism in the Roman Empire. Eds. S. Mitchell y P. van Nuffelen, 112-140. Cambridge University Press.

Cohen, Gerson. 1967. “Esau as Symbol in Early Medieval Thought.” En Jewish Medieval and Renaissance Studies. Editado por Alexander Altman, 19-48. Harvard University Press.

Cook, John Granger. 2014. Crucifixion in the Mediterranean World. Mohr Siebrek.

Crossan, John Dominic. 1994. Jesus. A Revolutionary Biography. HarperOne.

Dark, Ken. 2020. Roman-Period and Byzantine Nazareth and Its Hinterland. Routledge. Kindle.

Dimant, Devorah. 2014. History, Ideology and Bible Interpretation in the Dead Sea Scrolls. Mohr Siebeck.

Ehrman, Bart D. 2014. How Jesus Became God. The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee. HarperOne.

Filón de Alejandría. 1976. “Flaco (In Flaccum)”. En Obras completas de Filón de Alejandría. Tomo V. Editado por José María Triviño, 133-166. Acervo Cultural.

Fredriksen, Paula. 2017. Paul. The Pagans’ Apostle. Yale University Press.

García Martínez, Florentino y Julio Trebolle Barrera. 1997. Los hombres de Qumrán. Literatura, estructura social y concepciones religiosas. Editorial Trotta.

Garrett, Susan R. 2008. No Ordinary Angel. Celestial Spirits and Christian Claims about Jesus. Yale University Press.

Gershon, Livia. 2021. “Rare Physical Evidence of Roman Crucifixion Found in Britain.” Smithsonian Magazine. (diciembre). https://www.smithsonianmag.com/smart-news/first-physical-evidence-of-roman-crucifixion-found-in-britain-180979190/

Gualdi-Russo, Emanuela, Ursula Thun Hohenstein, Nicoletta Onisto, Elena Pilli y David Caramelli. 2019. “A Multidisciplinary Study of Calcaneal Trauma in Roman Italy: A Possible Case of Crucifixion?” Archaeological and Anthropological Sciences 11: 1783–1791. https://doi.org/10.1007/s12520-018-0631-9

Hansen, Christopher M. 2023. “The Problem of Annals 15.44: On the Plinian Origin of Tacitus’s Information on Christians.” https://doi.org/10.1080/2222582X.2023.2173628.

Heger, Paul. 2013. “Celibacy in Qumran. Hellenistic Fiction or Reality?” Revue de Qumrân 26, núm. 1 (junio): 53-90.

Hezer, Catherine. 2021. “Did Palestinian Rabbis Know Roman Law? Methodological Considerations and Case Studies.” En Legal Engagement: The Reception of Roman Law and Tribunals by Jews and Other Inhabitants. Eds. Katell Berthelot, Natalie B. Dohrmann y Capucine Nemo-Pekelman, 303-322. École Française de Rome.

Ingham, David y Corinne Duhig. 2021. “Crucifixion in the Fens: Life and Death in Roman Fenstanton.” British Archaeology (enero-febrero): 18-29. https://www.archaeologyuk.org/resource/free-access-to-crucifixion-in-the-fens-life-and-death-in-roman-fenstanton.html

Josefo (Flavio). 1997. La guerra de los judíos. Trad. José María Nieto Ibáñez. Editorial Gredos.

Litwa, M. David. 2014. Iesus Deus. The Early Christian Depiction of Jesus as a Mediterranean God. Fortress Press.

Maccoby, Hyam. 1973. Revolution in Judaea. Jesus and the Jewish Resistance. Taplinger Publishing.

Mangas, Julio. 1999. Historia universal. Edad Antigua — Roma. Vol. I (Tomo B). Vicens Vives.

Mason, Steve. 2016. A History of the Jewish War. A.D. 66-74. Cambridge University Press.

McLaren, James. 2004. “Constructing Judaean History in the Diaspora: Josephus’s Accounts of Judas.” En Negotiating Diaspora: Jewish Strategies in the Roman Empire. Ed. John M.G. Barclay, 90-108. T & T Clark.

Meier, John P. 1998. Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico — Tomo I: Las raíces del problema y la persona. Editorial Verbo Divino.

—. 2003. Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico—Tomo III: Compañeros y competidores. Editorial Verbo Divino.

Morgan, Teresa. 2015. Roman Faith and Christian Faith. Pistis and Fides in the Early Roman Empire and Early Churches. Oxford University Press.

Oppenheimer, Aaron. 2017. “Sectas judías en tiempos de Jesús: fariseos, saduceos, los ‘‛Amme Ha-’Aretz’.” En Piñero 2017, 123-134.

Orlov, Andrei. 2019. The Glory of the Invisible God. Two Powers in Heaven Traditions and Early Christology. T & T Clark.

Ovidio (Publio Ovidio Nasón). 2016. Metamorfosis. Trad. José Román Bravo Díaz. Editorial Gredos.

Piñero, Antonio. 2016. Gnosis, cristianismo primitivo y manuscritos del Mar Muerto. Tritemio.

—, ed. 2017. Orígenes del cristianismo. Antecedentes y primeros pasos. El Almendro.

Plutarco. 2007. Vidas paralelas V: Lisandro-Sila, Cimón-Lúculo, Nicias-Craso. Trads. Jorge Cano Cuenca, David Hernández de la Fuente y Amanda Ledesma. Editorial Gredos.

Sanders, Ed Parish. 2016. Judaism: Practice and Belief, 63 BCE-66 CE. Fortress Press.

Segal, Alan F. 2002. Two Powers in Heaven. Early Rabbinic Reports about Christianity and Gnosticism. Brill Academic Publishers.

Shanks, Hershel. 1985. “Scholars’ Corner: New Analysis of the Crucified Man.” Biblical Archaeology Review 11, núm. 3 (noviembre/diciembre): 20-21.

—. 2017. “First Person: Was the Dead Sea Scroll Community Celibate?” Biblical Archaeology Review (mayo/junio). https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-artifacts/dead-sea-scrolls/was-the-dead-sea-scroll-community-celibate/

Shavit, Yaakov. 2017. “‘Ex Qumran Lux?’: Notas históricas y literarias sobre los manuscritos del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo.” En Piñero 2017, 133-174.

Tito Livio. 1993. Historia de Roma desde su fundación. Libros XXXI-XXXV. Trad. José Antonio Villar Vidal. Editorial Gredos.

Tzaferis, Vassilios. 1985. “Crucifixion—The Archaeological Evidence.” Biblical Archaeology Review 11, núm. 1 (enero/febrero): 44-53. https://www.baslibrary.org/biblical-archaeology-review/11/1/6

Virgilio. 2000. Eneida. Ed. y trad. José Carlos Fernández Corte. Cátedra.

Zias, Joseph y Eliezer Sekeles. 1985. “The Crucified Man from Giv’cat ha-Mivtar–A Reappraisal.” Israel Exploration Journal 35, núm. 1: 22-27.

Magnífico artículo, detallado y revelador. Lo guardo para futuras referencias. Gracias y ánimo para continuar produciendo piezas así.

LikeLiked by 1 person

Pingback: La Pasión de Cristo: Lo histórico y lo legendario 3A — El Evangelio según San Pablo (Trasfondo cultural urbano) | Razón y política pública

Pingback: La Pasión de Cristo: Lo histórico y lo legendario 3B — El Evangelio según San Pablo (Cristología y cruz) | Razón y política pública